|

O. R. I. Organizzazione per la Resistenza Italiana

di Enzo Casadio e Massimo Valli

L' 8 settembre del 1943, a seguito della

comunicazione dell'armistizio che l 'Italia aveva firmato con gli Alleati, vi

fu lo sbandamento delle forze armate, che erano state lasciate senza

disposizioni precise. Molti reparti si sciolsero e i militari tentarono di

raggiungere i loro luoghi di origine; altri rimasero sufficientemente compatti

ed iniziarono ad operare a fianco degli Alleati, contro le forze tedesche.

L'esercito tedesco disarmò e deportò nei campi di lavoro in Germania alcune

centinaia di migliaia di militari italiani. Vi furono anche numerosi tentativi

di resistenza alle truppe germaniche, seppure isolati e non coordinati, come la

cosiddetta "difesa di Roma" e gli avvenimenti nelle isole dell'Egeo

che portarono a gravi rappresaglie.

Apparecchiatura radio 3 MK II,

simile a quella utilizzata dai gruppi dell'ORI.

|

In quei giorni, nell'Italia meridionale liberata

dagli anglo americani, si viveva un notevole fermento. II Governo, che si

era stabilito a Brindisi, e le alte sfere militari, cercavano di costituire

reparti combattenti italiani per guadagnare credibilità di fronte agli Alleati.

Ma le cose andavano a rilento a causa delle reciproche diffidenze tra gli

italiani e gli Alleati. Gli anglo americani preferivano utilizzare i militari

italiani come forza lavoro per i servizi e non sembravano intenzionati ad

utilizzarli come combattenti. Al Sud affluirono anche numerosi volontari che

intendevano partecipare alla guerra per la liberazione nazionale. Mentre

fervevano i contatti per la costituzione di reparti militari italiani, i

servizi di informazione anglo americani intensificarono la loro attività, sia

per raccogliere informazioni di tipo militare, sia per contribuire a formare un

gruppo dirigente di personalità italiane di provata fede antifascista che

potessero dare una guida politica al Paese e contribuire cosi alla ripresa

della vita democratica. Furono presi contatti con numerose personalità della

politica e della cultura e furono fatti rientrare in Italia alcuni esponenti

antifascisti. Gli inglesi impiegavano in Italia il SOE (Special Operation

Executive). Gli americani utilizzavano una struttura denominata OSS (Office of

Strategic Services). Mentre gli inglesi operavano già da tempo nel nostro Paese,

l'OSS americano era di più recente costituzione ed aveva pochi contatti con i

vertici politici e militari italiani e con i fuoriusciti antifascisti.

|

Gli

inglesi, sostanzialmente, lavoravano per mantenere sul trono il re e per

utilizzare la classe dirigente del momento, opportunamente trasformata. Gli

americani operavano per un cambiamento più radicale e cercavano di individuare

tra i gruppi di antifascisti persone che potessero influenzare l'opinione

pubblica dell'Italia liberata e che rappresentassero dei punti di riferimento

per chi nel Centro Nord era ancora sotto l'occupazione tedesca. II SOE inglese

aveva quindi dei buoni contatti il governo italiano, che si trovava a Brindisi,

e con il SIM, il servizio di informazione militare italiano, che disponeva di

molti uomini che operavano al Nord. Dopo

l'attacco a Pearl Harbor, gli Stati Uniti avevano compreso la necessità di

avere un adeguato servizio di informazione specializzato nello spionaggio e nel

sabotaggio.

Raimondo Craveri (Mondo)

L'ideatore dell'ORI a Napoli nel 1943.

|

Questo

portò, nel giugno del 1942, alla nascita dell’OSS. A capo della sezione

italiana era un giovane ufficiale di origine italiana, Massimo (Max) Corvo, che

provvide a reclutare altri oriundi italiani, tra i quali Vincent Scamporinoi,

un giovane avvocato di origine siciliana, che divenne il vice responsabile per

le operazioni nell’area del mediterraneo. Vi furono sempre delle difficoltà nei

rapporti tra i due servizi alleati. Nei primi giorni di settembre del 1943,

sulla costiera amalfitana, avvenne l’incontro tra l’avvocato piemontese

Raimondo Craveri e gli uomini dell’OSS. Craveri, che aveva sposato la figlia di

Benedetto Croce, era stato uno dei fondatori del Partito d’Azione e stava

cercando di prendere contatto con gli Alleati per illustrare la situazione

politica nella capitale e per contribuire alla guerra di liberazione. Tra Craveri e l'agente americano Peter

Tompkins, un giovane giornalista americano del New York Herald Tribune, che

conosceva bene le vicende politiche italiane, nacque subito una notevole

simpatia, che facilitò il lavoro che dovevano compiere. L'idea che circolava in

quei giorni era di costituire il Corpo Volontari Italiani, affidandone il

comando al generale Pavone, ma il progetto non decollò per le incomprensioni

con gli alti vertici militari italiani. Questo progetto fu successivamente

modificato e portò alla costituzione del Primo Raggruppamento Motorizzato, il

primo reparto militare italiano che iniziò a combattere a fianco degli Alleati

contro i tedeschi. L'intraprendenza di Craveri, che cercava di creare una

struttura che potesse operare subito per la liberazione del Paese, portò

all'idea di costituire gruppi di volontari italiani, che, opportunamente

addestrati, potessero essere inviati nell'Italia occupata per raccogliere

informazioni militari e politiche, ricevendo in cambio rifornimenti di armi e

materiali per i reparti partigiani. Attorno

alla figura carismatica di Craveri si stava raccogliendo un gruppo di giovani

antifascisti disposti a partecipare a questo tipo di operazioni. Tra di loro

c'erano alcuni antifascisti romagnoli, prevalentemente di ispirazione

repubblicana e azionista, che, dopo l'8 settembre, avevano deciso di raggiungere

l'Italia meridionale per contribuire fattivamente alla liberazione del Paese.

|

Partiti in bicicletta diretti verso il Sud e attraversate le linee tedesche nei

pressi di Termoli, avevano raggiunto la Puglia e, successivamente, Napoli.

Delusi dal fallimento dei tentativi di ricostituzione di reparti combattenti

italiani sotto il controllo della vecchia gerarchia militare, incontrarono il

gruppo di Craveri e decisero di collaborare al progetto di costituzione

dell'ORI. L'ORI (Organizzazione per la Resistenza Italiana) nacque

ufficialmente il 15 novembre 1943, quando i 37 volontari che la fondarono ne

sottoscrissero lo statuto. L'addestramento iniziò subito nella villa di

Pozzuoli, dove aveva sede l’ORI, e in Algeria. Gli uomini furono addestrati

alle tecniche di sabotaggio, all'uso di apparecchiature radiotelegrafiche, alla

raccolta e gestione delle informazioni e al lancio con il paracadute. Le

operazioni dovevano avvenire con gruppi di tre o quattro uomini che dovevano

essere infiltrati oltre le linee tedesche o tramite lancio col paracadute o

sbarco da sommergibili. Ogni gruppo disponeva di una radio ricetrasmittente per

mantenere i contatti con la base dell' OSS.

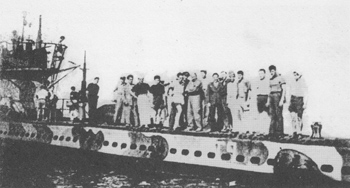

Gli operatori dell'Ori con alcuni membri

dell'equipaggio sul sommergibile Platino.

|

Alla

fine di gennaio del 1944, alcuni gruppi erano pronti ad operare. La prima

partenza avvenne il 17 febbraio, quando tre team furono portati a Brindisi e

imbarcati sul sommergibile Platino. Due gruppi dovevano essere sbarcati in

Romagna per operare nella zona Ferrara — Ravenna - Rimini e nell'Appennino

romagnolo, un terzo gruppo doveva essere sbarcato alla foce del Brenta per

operare in Veneto. I nomi in codice dei gruppi erano "Elvira",

"Zella", "Bianchi". II

gruppo "Elvira" era formato dai ravennati Matteo Savelli (Arcangeli),

Giorgio Roncucci e dal radiotelegrafista Luigi Cima. "Zella" era

costituito da Antonio Farneti (Roberti) e Celso Minardi, ambedue ravennati, e

dal radiotelegrafista sardo Andrea Grimaldi (Zanco).II team

"Bianchi" era composto da Bianchi, dal faentino Domenico Montevecchi

(Musmeci) e dal radiotelegrafista Mario. Questa squadra doveva essere sbarcata

per prima, alla foce del Brenta, ma, a causa del cattivo tempo, si preferì

effettuare lo sbarco in una zona più riparata nei pressi di Parenzo in Istria.

Mentre il gruppo cercava di raggiungere la zona di operazioni che gli era stata

assegnata, fu catturato dai tedeschi. |

Gli uomini furono imprigionati a Verona e

torturati perché rivelassero gli scopi della loro missione. Bianchi si suicido

e Montevecchi fu fucilato a Bolzano il 12 settembre 1944. I due gruppi diretti

in Romagna dovevano essere sbarcati nella zona di Porto Garibaldi, ma, per un

errore del comandante del sommergibile, furono sbarcati circa 15 chilometri più

a nord. Credendo di essere arrivati a terra, Farneti e i suoi uomini avevano

tagliato il canotto per nasconderlo meglio. Solo dopo si resero conto di non

essere sbarcati sulla terraferma ma su un banco di sabbia. Per loro fortuna

sbarcò li anche il gruppo di Arcangeli, cosi poterono utilizzare il loro

canotto per raggiungere la riva. La cosa fu molto difficile in quanto il

piccolo canotto non era adatto a portare sei uomini, due valige con le radio e

i bagagli. Bagnati e intirizziti dal freddo raggiunsero un casa di contadini,

dove ottennero accoglienza spacciandosi per militari italiani fuggiti dalla

Jugoslavia. Parlando con gli abitanti della casa, si accorsero di non essere

stati sbarcati nella zona di Porto Garibaldi, ma alle foci del Po di Goro.

Ritenendo che fosse molto pericoloso raggiungere Ravenna via terra, dopo alcuni

giorni si fecero accompagnare da un pescatore con una barca e, dopo avere

risalito il fiume Reno, raggiunsero una fattoria nella pineta ravennate. I due

gruppi si divisero. Il team guidato da Arcangeli ebbe problemi con la radio,

che non entrò mai in funzione e fu trovata dopo una decina di giorni dai

tedeschi durante un rastrellamento. II team "Zella", guidato in

maniera determinata da Farneti, ebbe miglior sorte. Farneti, arrivato a

Ravenna, prese contato con gli antifascisti locali, in particolare i repubblicani

che conosceva meglio e che lo aiutarono a nascondere la radio.

|

Il notaio Virgilio Neri (1906-1982), che ospitò nella sua

villa la radio e il radiotelegrafista, colloborando

attivamente con Farneti nella raccolta delle

informazioni e nel tenere i contatti con la resistenza locale.

Bruno Neri (1910-1944), famoso calciatore della Fiorentina, della Lucchese, del Torino e della Nazionale, collaborò

attivamente con il cugino Virgilio a sopportare la missione "Zella".

Nominato vice comandante del Battaglione Ravenna, cadde in

uno scontro con i tedeschi nei pressi di Gamogna il 10 luglio 1944.

|

|

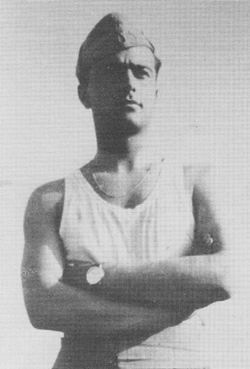

Virgilio Bellenghi (1916-1944),

ufficiale dell'Esercito,

aderì all'ORI e nel Luglio del 1944 divenne

comandante del Battaglione Ravenna.

Cadde a Gamogna unitamente a Bruno Neri.

|

L'8 marzo 1944

Farneti, aiutato da un dirigente repubblicano, Laudon Gaudenzi, trasferì la

radio a Lugo presso la casa di Enrico Blosi. Poi, presso la casa di Luigi Poggiali

sotto l'argine del Senio, il giorno 19 fu trasmesso il primo messaggio. In

quei giorni Farneti incontrò il notaio faentino Virgilio Neri e suo cugino, Bruno

Neri. Con loro studiò un piano per riorganizzare le bande partigiane che

operavano nella zona e per creare una rete di raccolta di informazioni sulle

fortificazioni e sui movimenti delle truppe tedesche da trasmettere al comando

dell'OSS. Da

Lugo, il 16 aprile, la radio fu trasportata nella villa del notaio Neri a

Rivalta, sulla via che da Faenza porta a Modigliana. Sistemata nella chiesetta

della villa, la radio operò quasi quotidianamente. Tramite le conoscenze del

dott. Neri, che aveva costituito una rete di informatori in tutto il nord

Italia, furono raccolte importanti notizie che venivano subito trasmesse al

Sud. A Faenza Farneti incontrò Vittorio Bellenghi, Vincenzo Lega e Tonino

Spazzoli. Tramite quest'ultimo venne in contatto con un gruppo di ufficiali

inglesi, tra cui cinque generali, che, prigionieri di guerra in Italia, erano

fuggiti dopo l’8 settembre e, dopo una serie di spostamenti, erano giunti

sull'Appennino forlivese, dove, assistiti dai partigiani locali, cercavano il

modo per raggiungere il Sud. Grazie ai contatti tenuti con la radio, fu

possibile organizzare l'evacuazione via mare del gruppo di ufficiali inglesi. La

struttura che ruotava attorno a radio Zella era composta da Antonio Farneti,

Virgilio Neri, Bruno Neri, Vittorio Bellenghi, Tonino Spazzoli,Vincenzo Lega e

Claudio Silimbani. Spazzoli, Silimbani e Lega si occupavano della raccolta

delle informazioni e dei collegamenti; Virgilio e Bruno Neri e Vittorio

Bellenghi si occupavano dell'organizzazione delle bande e della gestione degli

aviolanci. Per potere dare una maggiore consistenza alle bande di partigiane

che agivano sull'Appenino faentino era indispensabile fare arrivare

rifornimenti di armi e materiali. Fu cosi organizzato un aviolancio che doveva

avere luogo alla fine di maggio del 1944, nella zona del monte Faggiola, dove

operava una formazione partigiana della Brigata Garibaldi. Tramite la radio fu

richiesto l’aviolancio. Poiché nei giorni indicati la zona del Faggiola era

sottoposta ad un rastrellamento da parte dei tedeschi, si decise di effettuarlo

in un'altra zona. |

Fu scelta quindi la zona del monte Castellaccio nei pressi

della Pietramora a sud di Faenza. Le armi sarebbero state distribuite tra tutti

i Comitati di Liberazione che prendevano parte alla raccolta. Dopo alcuni

giorni di attesa e alcuni tentativi andati a vuoto, il 10 giugno Radio Londra

trasmise il messaggio in codice che i partigiani attendevano: "La bambola

dorme", che significava che nella notte sarebbe avvenuto l’aviolancio. I

partigiani si portarono nella zona stabilita e si prepararono ad accendere le

segnalazioni luminose per indicare all'equipaggio dell'aereo la zona precisa di

lancio. Poco prima della mezzanotte un aereo passò molto basso sul punto

previsto, ripassando poi successivamente. A questo punto furono accesi i

segnali e l'aereo effettuò 8 passaggi lanciando una quarantina di paracadute.

Furono lanciati circa 25 quintali di materiali: mitra, mitragliatrici, bombe a

mano, munizioni, esplosivo, indumenti e anche 500.000 lire.

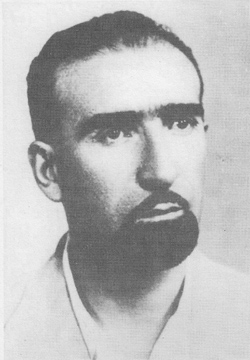

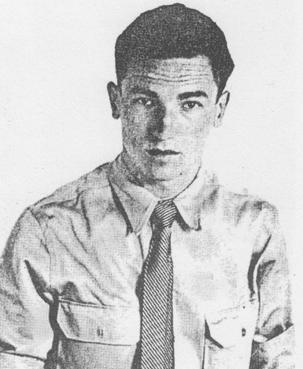

Antonio Farneti, capo team

della missione "Zella".

|

Il materiale

raccolto fu nascosto e distribuito nei giorni successivi. Il successo dell’operazione

dimostrò la credibilità dell'organizzazione messa in piedi dagli uomini

dell'ORI e favorì il progetto di costituzione di un reparto armato alle dirette

dipendenze dell'ORI e dell’OSS. Farneti contattò il Comitato Militare di

Ravenna comunicando l'intenzione di costituire una brigata, nella quale far

confluire i gruppi armati di Faenza, Brisighella e Castelbolognese, a capo

della quale sarebbero stati i faentini Vittorio Bellenghi (Nico), Bruno Neri

(Berni) e Vincenzo Lega (Nello), in qualità, rispettivamente, di comandante,

vice comandante e capo di Stato Maggiore, e Gino Monti come commissario

politico.

I

reparti partigiani, che operavano sulle colline, avevano continuamente necessità

di rifornimenti di armi e di esplosivi; cosi tramite la radio vennero

organizzati altri aviolanci. La zona scelta era quella del Monte Faggiola per

approvvigionare la 36^ Brigata Garibaldi. Quando il 15 giugno Radio Londra

trasmise la frase in codice "Un caffè sport", i partigiani si

recarono nella zona prevista dove un aereo alleato lanciò il suo carico. Per le

settimane successive furono pianificati nuovi lanci. II

5 luglio si concretizzo il progetto di formazione di un reparto autonomo dell'ORI,

che venne denominate "Battaglione Ravenna", composto da una

sessantina di uomini. Nei giorni successivi fu organizzato, per una data fra il

16 e il 20 luglio, un aviolancio sul monte Lavane per equipaggiare

convenientemente il battaglione.

II battaglione era concentrato nei pressi del

monte Cavallara, a nord di Lutirano, e doveva spostarsi nella zona

dell'aviolancio. Durante il trasferimento, nei pressi del cimitero dell'eremo

di Gamogna, Bellenghi e Neri, che precedevano il gruppo dei partigiani, ebbero

un conflitto a fuoco con un battaglione di tedeschi e rimasero uccisi dopo un

breve scontro. A seguito della contemporanea perdita del comandante e del vice

comandante sfumò il progetto di avere un reparto autonomo dell'ORI e gli uomini

che lo componevano confluirono in parte nella 36^ Garibaldi e in parte nei

Gruppo di Corbari.

|

Il lancio di rifornimenti previsto per la meta di luglio avvenne

lo stesso regolarmente nella zona del Monte Lavane il 17 di luglio e il

materiale fu raccolto dalla banda di Corbari, con il quale Virgilio Neri era da

tempo in contatto.A seguito dell'uccisione di Bruno Neri, fu anche deciso la

spostamento della radio poiché la villa di Rivalta non era più ritenuta un

posto sicuro, in quanto vi era sfollata la sua famiglia, ed era probabile che

potesse esserci una perquisizione da parte dei tedeschi. La valigia con la

radio fu spostata a Pieve Cesato nella casa di Pietro Fabbri, che collaborava

già con il gruppo dell'ORI, dalla staffetta partigiana Rina Zaccaria, fidanzata

di Farneti, con un lungo giro in bicicletta. Qui risiedeva anche il

radiotelegrafista Zanco, che quotidianamente inviava e riceveva dei messaggi. II

28 luglio, arrivarono alla casa alcuni militari tedeschi che cercavano un luogo

per sistemare delle cucine da campo. Il radiotelegrafista, seduto all'aperto

sotto un pergolato, era intento a preparare messaggi da inviare.

Inspiegabilmente continuò il suo lavoro, e, quando i tedeschi gli si avvicinarono,

tentò di nascondere i cifrari e di fuggire attirando la loro attenzione. Scoperto,

fu portato al comando tedesco e picchiato per farlo parlare. Fu individuate

anche il nascondiglio della radio. Nei giorni immediatamente successivi, Pietro

Fabbri, che non era in casa al momento dell'arresto di Zanco, si presentò spontaneamente

alla Gestapo per salvare i suoi familiari, che erano in mano ai tedeschi.

Tradotto nelle carceri di Forlì, vi fu fucilato l'8 agosto. Il 31 luglio, nella

parrocchia di Villafranca, Farneti si incontrò con gli altri del gruppo e fu

deciso di disperdersi per non essere arrestati, nei timore che il

radiotelegrafista sotto tortura avesse rivelato i nomi dei compagni. Nei giorni

seguenti vennero presi, per una serie di sfortunate coincidenze, Vincenzo Lega

e Tonino Spazzoli, poi fucilati.

|

|

|

Piero Fabbri (1912-1944),

per evitare rappresaglie alla famiglia, si consegnò

ai tedeschi, fu imprigionato a Forlì

e venne successivamente fucilato.

|

Vincenzo Lega (1915-1944),

ufficiale dell'Esercito, collaboratore dell'Ori,

capo

di stato maggiore del Battaglione Ravenna.

Catturato dopo la scoperta della radio fu

imprigionato e fucilato a Forlì. |

Domenico Montevecchi (1909-1944),

catturato poco tempo dopo lo sbarco in Istria,

fu imprigionato a Verona e poi

fucilato a Bolzano il 12 settembre 1944.

|

Virgilio

Neri andò a Milano per prendere contatto con il Comitato di Liberazione

Nazionale. Catturato casualmente dai tedeschi durante un rastrellamento, riuscì

a fuggire dal vagone che lo portava in Germania. Anche Corbari e i principali

esponenti del suo gruppo vennero catturati ed uccisi, il 19 agosto, a seguito

della cattura di radio Zella. Farneti prese allora contatto con un'altra

missione ORI, che operava nella zona di Alfonsine ; riprese i contatti con i

gruppi partigiani e riuscì ad organizzare un aviolancio nella zona di Savarna.

Ricevette anche un nuovo apparecchio radio e un radiotelegrafista, ma non riuscì

più a mantenere contatti continuativi con la base dell'OSS. A metà di ottobre

del 1944, quando il fronte era già in Romagna, Farneti, unitamente ai faentini

Carlo Maltoni e Alfredo Nediani, all’avvocato Tarroni di Cotignola, dopo alcuni

giorni di avventuroso cammino, raggiunse le truppe alleate nei pressi di S. Benedetto

in Alpe. Terminava cosi la missione "Zella" dopo otto mesi di duro e

pericolosissimo lavoro. Gli uomini dell'organizzazione tramite la radio avevano

trasmesso oltre 100 messaggi agli Alleati, fornendo preziose informazioni.

Altri gruppi dell'ORI continuarono ad operare nell'Italia del nord fino alla

Liberazione. La storia dell'ORI non è molto conosciuta, ma l'organizzazione ha

avuto un ruolo importante nella Resistenza, dimostrando che un piccolo reparto

composto da persone ben motivate poteva operare, con pari dignità, a fianco

delle truppe alleate. II prezzo pagato in termini di vite umane è stato alto,

sia tra i membri fondatori dell'organizzazione, sia tra quelli che vi avevano

aderito successivamente nelle zone occupate. La nostra città ebbe cinque

caduti: Vittorio Bellenghi, Pietro Fabbri, Vincenzo Lega, Bruno Neri e Domenico

Montevecchi. In loro onore, riportiamo la lettera fatta recapitare a radio

Zella dal capitano Corvo dell'OSS il 20 giugno 1944: "Voglio esprimere la

mia gratitudine e quella di tutto il Comando per l'attività svolta da voi. Le

vostre attività sono di molta importanza non solo per gli Alleati, ma anche per

la futura Italia.... Da parte nostra vi promettiamo tutto l'aiuto possibile in

armamenti e altri materiali che vi bisogneranno...." .

|