|

Pistocchi Giuseppe

di Rino Savini

da: I faentini dello stradario, Grafiche Galeati, Imola, 1986.

Era tradizione che famiglie nobili, o qualche monsignore aiutassero i

giovani che dimostravano talento nelle arti e nelle scienze. Accadde

cosi, che Giuseppe Pistocchi, figlio dello scalpellino Antonio, fosse

aiutato dal vescovo di Faenza, Antonio Cantoni. Giuseppe Pistocchi era

nato in detta città il 12 gennaio 1744. Frequentò la Scuola di Disegno

architettonico sotto la guida di Giuseppe Boschi, detto il Carloncino.

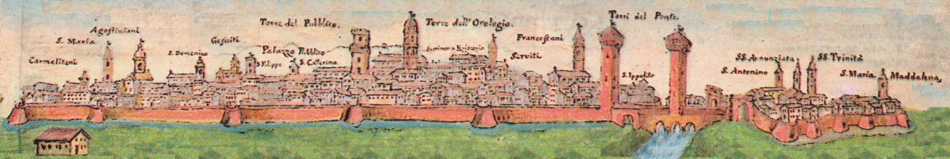

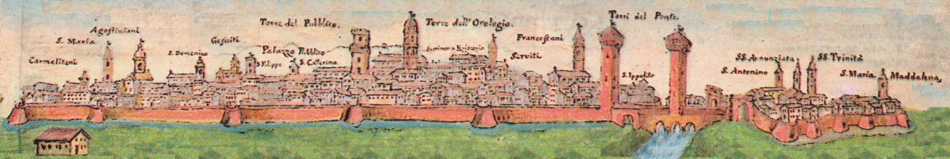

A diciotto anni il giovane Pistocchi diede un saggio della sua bravura

disegnando la Piazza di Faenza, tanto bene, che l'incisore Giuseppe

Ballanti Graziani volle riprodurla nella sua ben nota stampa. A questo

punto il vescovo Cantoni mandò Pistocchi prima a Ravenna, poi a Roma a

perfezionarsi presso l'architetto vanvitelliano, Carlo Murena. Oltre alla scuola, a Pistocchi fu di grande giovamento il contatto con

i meravigliosi monumenti della città eterna. II vescovo Cantoni, che lo

teneva sotto la sua protezione, lo presentò alla Curia Romana, che lo

inviò nelle Marche con la qualifica di Architetto Camerale. Pistocchi,

in tale veste, a Pesaro, provvide al restauro del Palazzo Apostolico,

della Rocca Paolina, ed al trasporto e alla relativa sistemazione della

statua di Urbano VIII. Poi, diresse le opere di consolidamento del

forte di San Leo.

A Senigallia costruì il Palazzo Grossi. E’ ovvio che il suo protettore

desiderasse avere un saggio del suo genio e gli commissionò il progetto

dell'altare maggiore del Duomo di Faenza. Non è certo un capolavoro

quello che ne sortì, e che tuttora si vede; l'altare dimostra

l'immaturità del disegnatore e la soggezione scolastica ai maestri

romani. Fanno spicco, tuttavia, i materiali messi in opera. La maturità

e la personalità dell'artista Pistocchi, si manifestarono quando, nel

1771, da Roma mandò a Faenza, al costruttore capomastro Gioacchino

Tomba, i disegni della chiesa dei SS. Ippolito e Lorenzo. II riminese

Antonio Trentanove arricchì l'interno con decorazioni, bassorilievi e

statue in modo da rendere il tempio uno dei più belli della città.

Giuseppe Pistocchi, da buon romagnolo, sentiva la nostalgia della sua

terra e perciò si fece trasferire a Faenza. I compiti, qui, non mancarono: c'era il ponte Manfrediano, con le due

torri, da restaurare, cosa che fece conservandone tutte le

caratteristiche; poi, fu la volta della costruzione del palazzo

Bandini-Spada, in corso Porta Imolese (ora Mazzini); ed altre opere

importanti. Per il valore che andava dimostrando e per quell'attaccamento

affettuoso che lo legava all'artista, mons. Antonio Cantoni nominato

arcivescovo di Ravenna, chiamò il Pistocchi affinché ricostruisse la

nuova cupola della Cattedrale, in sostituzione di quella mal riuscita

del Buonamici. Mentre attendeva a quest' opera, che lo tenne impegnato

per circa tre anni. Pistocchi ricevette l’incarico dall’Accademia dei

Remoti di costruire il nuovo teatro a Faenza. Egli presentò un progetto

che sovvertiva tutte le tradizioni sia nella forma architettonica, sia

nella disposizione acustica. Però, la somma che inizialmente era

sembrata sopportabile, si manifestò ben presto appena sufficiente per

un quarto dell'opera. Sorsero quindi difficoltà e contrasti che

provocarono interrogazioni e non poche amarezze all'architetto. Ma

tutto dimenticò quando il teatro fu inaugurate la sera del 12 maggio

1788 con l'opera Caio Ostilio del Giordanello, e con il ballo pantomina

Castore e Polluce. Le lodi che Pistocchi ricevette erano pienamente

meritate; infatti la sala, decorata sapientemente con le statue e i

bassorilievi del Trentanove ed affrescata da Antonio Valiani e da

Serafino Barozzi, oltre che ad essere un gioiello di eleganza, si

rivelò di un acustica perfetta.

Palazzo Gessi, corso Mazzini 54,. Giuseppe Pistocchi, 1786.

|

Poiché

si volle collegare la residenza municipale con il nuovo teatro,

si diede l'incarico a Pistocchi di provvedervi ed egli compì un altro

capolavoro costruendo la Galleria dei Cento Pacifici. Sulle ali

dell'entusiasmo Pistocchi tentò di inserirsi nell'agone internazionale,

presentandosi al concorso di Venezia per il nuovo teatro che si doveva

chiamare «La Fenice». Quando Pistocchi seppe che la giuria doveva

favorire l'architetto veneziano Gian Antonio Selva, non inviò la

perizia di spesa, perciò il suo progetto non fu posto nemmeno in

graduatoria. Non per questo l'opera prolifica dell'artista rallenta;

anzi, è del

1791 la costruzione del Pelatoio e del Macello Pubblico, sulle mura

Diamante Torelli; seguono, poi, il palazzo Gessi e l'incompiuto palazzo

Conti-Guidi, e la sua casa in corso Porta Imolese a Faenza. II

desiderio e l'ardore per le cose nuove lo spingono alla ricerca

della cultura d'oltr'Alpe, attraverso canali segreti; questo era

sufficiente, nello Stato Pontificio, per essere tacciati di

rivoluzionari e giacobini. Siccome le idee nuove in arte sono unite a

quelle di libertà, Pistocchi riunisce nella sua casa i propagatori

delle nuove idee ed egli stesso ne diventerà uno dei più fervidi

diffusori. Alla polizia dello Stato Pontificio non sfuggirono queste

tendenze ribelli e c'è da credere che, nell'intento di legarlo alla

Chiesa, fu inviato a Faenza il cardinale legato Nicolò Colonna di

Stigliano per conferire a Pistocchi il titolo di cavaliere dello

Sperone d'Oro, a riconoscimento dei meriti di artista e come ricompensa

alla sua attività di architetto della Camera Apostolica. Pistocchi non

si commosse ne si ricredette! Nel contempo riceve dal conte Francesco

Milzetti l'incarico di

costruire un palazzo in via Tonducci, nel luogo in cui esistevano già

delle case di proprietà del conte. |

Questi voleva che il suo palazzo

potesse gareggiare con quelli dei principi e dei ricchi patrizi

faentini. L'opera non poté essere portata a termine dal progettista,

perché quando nel 1799 fecero ritorno le milizie austro-pontificie,

Pistocchi fu imprigionato e la prosecuzione dei lavori fu affidata

all'architetto Giannantonio Antolini di Castelbolognese. Sarà proprio

l'Antolini la pecora nera del Pistocchi; infatti, un primo dispiacere

l'ebbe quando l'amministrazione giacobina, non attendendo la

liberazione di Pistocchi dalla prigionia, affidò all'Antolini

l'incarico di costruire sulla via Emilia, all'altezza della chiesa del

Paradiso, l'Arco a ricordo della vittoria delle truppe francesi su

quelle papaline al Ponte di San Procolo (2 febbraio 1797). A sua consolazione, il Pistocchi venne nominato Ispettore Generale

delle Caserme del Dipartimento del Rubicone e ingegnere idraulico del

canale Naviglio.

Palazzo Milzetti, via Tonducci 15. Giuseppe Pistocchi, 1792.

|

Per essere più vicino al Governo Centrale

Repubblicano, egli, nel 1801, si trasferì a Milano dove assunse

l'incarico di Architetto dei Quartieri Militari. E, nella capitale

lombarda trova, ancora, l'Antolini che già si era affermato col famoso

progetto del Foro italico, ribattezzato, poi, col nome di Foro

Bonaparte. L'accanimento posto dal Pistocchi per avere una rivincita

sul rivale fu espresso nei numerosi progetti presentati ed in gran

parte non realizzati. Fra questi progetti vanno ricordati quello per

Porta Sempione e Porta Ticinese; quello per la costruzione di un

Palazzo Reale sull'area dei ruderi del castello Visconteo; quello della

sistemazione chiusa a portici della piazza del Duomo; e quello di un

ponte sul Ticino che per slancio strutturale si può definire

precorritore di moderne strutture. Durante il soggiorno milanese, Pistocchi venne frequentemente a Faenza,

tanto che nel 1803 ebbe l'incarico di costruire l'Arco Trionfale, nei

pressi di Porta Imolese (quello fatto dall'Antolini era stato abbattuto

nel 1799) in onore di Napoleone che doveva venire a visitare la

Romagna. Inoltre, è di quel periodo la costruzione della casa posta in

corso Mazzini al n. 71 e quella in corso Garibaldi al n. 9, detta

«dell'Aquila». Nel 1806, Pistocchi ottenne l'incarico di Direttore dei Palazzi Reali

di Mantova. Qui progettò una nuova sistemazione della Porta Pradella.

Come ultimo suo lavoro di grande impegno presentò il progetto per il

concorso del monumento sul Moncenisio voluto da Napoleone; progetto che

non poté essere realizzato per eventi politici. Quando nel 1813 ottenne

la sospirata ed ambita cattedra universitaria a Pavia, egli,

sfortunatamente, si ammalò di tumore al piloro. Non volle morire

lontano dalla sua città natale, perciò si fece portare nella sua Faenza

ove spirò il 20 agosto 1814. Fu sepolto nel cimitero napoleonico in

località di San Rocco, lungo la via Ravegnana. Poi, nel 1825, amici

fedeli vollero onorarne la memoria collocando nella Cattedrale un

monumento di stucco, opera dei fratelli Ballanti Graziani, su disegno

di Gaetano Bertolani.

|

|