|

San Nevolone (Beato Novellone)

di Luisa Donati Renzi

Le notizie più antiche e sicure

intorno al Beato Novellone ci sono fornite dal notaio a lui contemporaneo

Pietro Cantinelli, il quale nella sua Cronaca

riporta che tutti i Faentini lo ritenevano santo anche prima della morte,

avvenuta il 27 luglio 1280 presso la “Cella di fra Lorenzo”, un eremitaggio

camaldolese fondato nel 1253 in

un orto del sobborgo della Ganga, situato dietro all’odierno Museo

Internazionale delle Ceramiche. Ricorda il cronista che Nevolone, in seguito ad

un’infermità a tutti nota, morì poco dopo le tre del pomeriggio, di sabato, e

che il suo corpo fu trasferito in Cattedrale in quello stesso giorno, con la

partecipazione di tutto il clero e il popolo della città. Non viene fatta

alcuna menzione del vescovo: dalle carte del tempo risulta che nel luglio del

1280 la cattedra episcopale faentina era vacante.

G. C. Parini, che nel 1683

scrisse una vita del Beato intitolata Il

pellegrino indefesso, aggiunge che, durante il suo funerale tutti a gara

desideravano portarlo sopra le spalle e che “alcuni lo accompagnavano con

pianti, singhiozzi e lamentevoli voci,…altri esortavano tutta la città alla più

solenne allegrezza per aver acquistato in cielo un nuovo e potentissimo

avvocato”. Un Anonimo ecclesiastico faentino,

che tra il 1415 e il 1474 scrisse lui pure una biografia del Santo, riferisce

che, alla morte di Nevolone, le campane suonarono per movimento spontaneo. La vita di questo Beato ci

riporta indietro di più di otto secoli, in una Faenza in cui le case cominciavano

ad essere costruite in mattoni, le vie ad essere selciate, i canali regimentati

con argini in pietra, la rete fognaria allestita sotto terra, gli animali, come

capre e maiali, allontanati dalle vie cittadine. E ci riporta in una campagna

coltivata a cereali, lino e vigneti, frequentemente devastata dal continuo

stato di guerra, dove nei campi abbandonati si moltiplicavano gli animali

selvatici, tanto che “fagiani, pernici e quaglie, lepri, caprioli e cervi,

bufali, lupi e cinghiali non trovando più nutrimento… si avvicinavano

minacciosi alla città”. I lupi, radunati in gran numero, levavano alti ululati

per la fame e di notte penetravano dentro le mura divorando gli uomini

addormentati, le donne, i fanciulli. Anche le volpi si erano moltiplicate e Salimbene

da Parma racconta che due di esse, per inseguire delle galline, si

arrampicarono sul tetto dell’infermeria dei frati minori di Faenza. Anche il

restringersi del bosco deve aver condotto molte bestie selvatiche a cercare

cibo altrove: emblematico è il caso di Gubbio, dove il lupo affamato trovò in

S. Francesco un valido, e insieme cordiale, interlocutore. Novellonus, accrescitivo di

Novellus, era nome frequentissimo nella nostra città nel secolo XIII. La sua

trasformazione in Nevolonus passa attraverso la voce dialettale Nuvlòn, che gli

scrittori tradussero in latino, interpretandola come accrescitivo di “nuvolo”.

S.

Nevolone nacque intorno al

1200: da quale famiglia provenisse e a quale ceto sociale appartenesse

è

difficile desumere dalle fonti che attraversano i secoli, fino al XIX.

Esse

tramandano i nomi dei genitori, Giovanni e Maria, parlano di una loro

condizione agiata, ricordano che la madre, rimasta vedova, si affrettò

a far

sposare il figlio che si era lasciato condurre dalle passioni, nella

speranza

che si convertisse e che, continuando a pregare per lui, fu esaudita.

Malato a

morte, Nevolone promise al Signore di cambiare vita e, ristabilitosi in

salute,

mantenne la promessa. E’ possibile che a Faenza il

Santo abbia esercitato il mestiere del ciabattino: i calzolai della

città fin

dal 1331 si astenevano dal lavoro nel giorno della sua festa; inoltre

nel 1351

la loro Arte prese una sua deliberazione “vicino all’altare del beato

Nevolone

nella cattedrale di san Pietro” e nelle matricole dei secoli XIV e XV

si trovano quattro calzolai che portano il suo nome. Da ultimo, il

canonico Andrea Strocchi, in un

opuscolo datato 1845, ricorda che “poiché era suo mestiere l’acconciare

scarpe,

lavorava per coloro che non potevano pagare, ricevendo da Dio manifesti

segni

di grazia”.

Fu poi certamente, come dice la

già ricordata Cronaca del Cantinelli,

“de ordine fratrum Penitentie terci ordinis sancti Francisci”. Il movimento della Penitenza, che

coinvolse centinaia di laici di entrambi i sessi a partire dai primi anni del

secolo XIII, rappresenta un fenomeno spirituale e sociale che trovò

nell’ambiente francescano incoraggiamento e sostegno. I penitenti erano laici

devoti, particolarmente attaccati ai vescovi e al papa, che si caratterizzavano

per una scelta di pace e di lavoro. A Faenza sono documentati pochi anni dopo

la morte del B. Nevolone: quattro di loro parteciparono quali rappresentanti

della città al Capitolo Generale dei fratelli dell’ordine della Penitenza che

si tenne a Bologna nel 1289, a

testimonianza di una presenza continuativa e stabile nel tempo.S. Nevolone è quindi inserito in

un contesto spirituale, quello dei terziari francescani, che sottolinea

l’importanza e il ruolo della vita religiosa dei laici, ed appartiene alla

categoria, che ebbe grande fortuna alla fine del Duecento, dei santi della

carità e del lavoro di cui troviamo rappresentanti in ogni città della Penisola,

dalla Cremona di S. Omobono alla Siena del dantesco Pier Pettinaio.

|

|

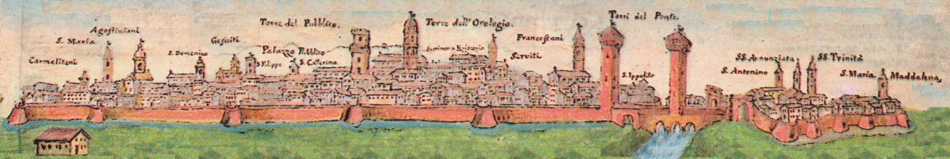

Vincenzo Marabini (sec. XIX prima metà) S.

Nevolone rientra in bottega dopo aver passato il suo tempo a pacificare

gli animi e trova gli angeli che lavorano in sua vece. In basso a

sinistra “V. Marabini Incise”. Al centro“B. Nevolone Faentino”Acquaforte (170 x 135 mm)

Faenza Biblioteca Comunale Manfrediana.

|

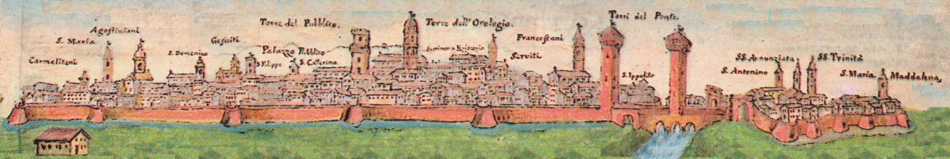

San

Nevolone mentre è al lavoro ha una visione angelica: dalla porta

spalancata della bottega si vedono i loggiati della piazza di Faenza.

|

Era anche un pellegrino: il

canonico Andrea Strocchi, nel suo opuscolo del 1845, riferisce che il Beato

subito dopo la sua conversione, avendo come protettori i SS. Apostoli Pietro e

Paolo, e S. Giacomo Maggiore, decise di visitare i luoghi dove si conservavano

le ossa di questi santi, camminando “in rozzo abito, col piede nudo, capo scoperto

e con la disciplina per viepiù macerare il corpo” e che “fu veduto cambiare con

poverelli le vesti, e prendere le più lacere”. Si recò a Santiago di

Compostella undici volte e quasi altrettante, ma la notizia è meno certa, a

Roma. L’Anonimo ecclesiastico faentino del Quattrocento racconta che, nel suo

secondo viaggio alla tomba dell’apostolo Giacomo, la moglie lo pregò di

portarla con sé e che, colpita da grave infermità lungo il cammino, fu presa

dal desiderio di mangiare delle ciliegie. Era inverno, ma Nevolone, non

dubitando della misericordia di Dio, si allontanò quanto un tiro di sasso e,

prostrato a terra, levò gli occhi al cielo dicendo: “Signore Dio onnipotente,

che hai fatto il cielo e la terra,…abbi misericordia di me e non disprezzare il

tuo servo che hai redento a caro prezzo, ma esaudisci la mia preghiera e sii

propizio alla mia compagna nella sua infermità, per la quale grido a Te

affinché vivi possiamo lodare il tuo nome, che è benedetto nei secoli dei

secoli”. Finita questa preghiera, subito apparvero su una pianticella delle

ciliegie, che egli raccolse e portò alla moglie la quale, dopo averle gustate, guarì

dalla sua malattia. Così poterono proseguire il cammino “lodando insieme Iddio

che non abbandona quelli che sperano in Lui”. Una pala con questo tema

iconografico si trova nella chiesa intitolata a San Giovanni di Dio dell’Ospedale

degli Infermi, voluto dal vescovo Antonio Cantoni per rispondere a rinnovati

criteri di igiene e di ricovero, che mantiene viva la memoria dei due ospedali

più antichi della città, quello di S. Antonio abate e quello del B. Nevolone.

Francesco Foschini (Faenza 1733 - Lisbona 1805) San Nevolone e il miracolo delle ciliegie, olio su tela, cm 200 x 140. Faenza chiesa di San Giovanni di Dio.

|

Pietro Cantinelli nella sua Cronaca collega digiuni, penitenze e

pellegrinaggi, suggerendo che in cinque di questi S. Nevolone si flagellava

lungo la strada. E’ noto come nel 1260, venti anni prima della morte del Beato,

cominciassero a Perugia le processioni dei flagellanti o battuti che, a due a

due, ignudi dal capo ai lombi e armati di sferza di cuoio o di strumento

simile, si flagellavano a sangue emettendo alte e flebili voci. Dall’Umbria

passarono in Romagna e si diffusero altrove, fino a quando furono proibite dal

papa Urbano IV (1261- 64). Ma, secondo il Muratori, l’uso di flagellarsi fu

ripreso da società e consorzi di privati, donde ebbero origine le compagnie o

confraternite dei battuti, fiorite specialmente nei secoli seguenti (XIV e XV).

E infatti anche a Faenza le confraternite con il nome di “Battuti bianchi” o

“gialli” o “rossi” o “neri” ecc. (dal colore della loro cappa) cominciarono

solo verso la metà del secolo XIV. Neppure la Confraternita dei battuti bianchi, detta anche Societas sancti Nevoloni, che

amministrava l’Ospedale di S. Maria della Misericordia o el Spedal Novo, poi lo

Spedale di Madonna bianca ed anche di

S. Nevolone può vantare come istitutore e legislatore il nostro Beato. Non

è impossibile però che qualcuna di esse, forse la prima, avesse lui come suo

fondatore, il quale con il suo esempio aveva lasciato una traccia che i membri

delle varie confraternite di battuti seguirono: vivere per attendere alla

famiglia, alla beneficenza, al servizio di Dio (Francesco Lanzoni).

Il cristiano non era tenuto al

pellegrinaggio, tuttavia esso rievocava il cammino di Adamo fuori dal Paradiso

terrestre, il fatto che i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe non avessero

fissa dimora, la fuga in Egitto, il viaggio dei Magi, il cammino dei discepoli

di Emmaus… E la conformazione geografica dell’Europa, il suo clima (non si

viaggiava dalla festa di S. Martino a quella della Cattedra di S. Pietro, cioè

dall’11 novembre al 22 febbraio), la fede in Dio e la fiducia nei santi suoi

amici (S. Martino per i Franchi, S. Bonifacio per i Tedeschi, S. Patrizio per

gli Irlandesi, S. Stefano per gli Ungheresi) che con la loro azione, le loro

sofferenze, o per essere stati sepolti in un determinato luogo lo hanno

santificato, hanno favorito nel Medioevo

viaggi anche lunghi, con una molteplicità di mete, soprattutto Santiago di

Compostella, Roma, Gerusalemme. Lungo il cammino il pellegrino sperimentava il

freddo e la fame (l’importanza del pane è chiaramente indicata dal termine

tedesco Kumpan, in francese copain, colui con il quale si condivide il pane),

la sete, la stanchezza, i pericoli rappresentati dagli animali, dai malintenzionati, talvolta

dagli osti… Per questo era solito viaggiare associandosi ad un piccolo gruppo,

doveva alla partenza mettersi in pace, e riceveva dal sacerdote, insieme alla

benedizione, un bastone e una bisaccia. |

Restano a sottolineare il

pellegrinaggio di S. Nevolone due statue, una in stucco collocata entro nicchia

presso l’altare del SS. Sacramento in

Cattedrale, opera del faentino Giovanni Collina Graziani (1862), che

sostituisce l’antichissima in legno (risalente al sec. XV, distrutta da un

incendio, il cui troncone, risparmiato, la pietà dei fedeli volle racchiuso

all’interno dell’attuale) e una in cartapesta policroma, ora nella chiesa di Sant’

Antonio, sede dell’Associazione del Beato Nevolone (proveniente dall’ Asilo

dell’ Istituto Righi delle Terziarie Francescane).

Nel 1275 il Generale dei Camaldolesi, Gherardo, avrebbe proibito a

Nevolone di intraprendere altri viaggi data l'età avanzata,

consigliandogli piuttosto digiunie orazioni, che furono accettati con

spirito di ubbidienza, fino alla morte. “Dio onnipotente si degnò di fare

molti, grandi e propizi miracoli per i meriti di detto frate Novellone”, e il

popolo da subito lo credette “un santo presso Dio per la bontà, l’onestà e la

vita molto impegnata in virtù congiunte a grande penitenza”, contendendosi,

dopo averli ricercati affannosamente, i suoi indumenti personali per farne

reliquie. Questo è quanto ancora riportato da Pietro Cantinelli nella sua Cronaca.

S. Nevolone fu

sepolto in Cattedrale in un’arca, collocata nel luogo dove egli era solito

recitare il “Mattutino”, talmente frequentata che dal 1282 ebbe un guardiano

particolare. La memoria della santità di questo umile ciabattino rimase viva

nei secoli, come testimonia una moneta di età manfrediana, la quale reca da un

lato, alla sommità una crocetta greca, nel campo l’impresa della lancetta chirurgica

aperta, con gocce di sangue, ed attorno la legenda “ASTORGIUS FAVENT. D.

(Astorgius Faventiae Dominus), e dall’altro lato una figura d’uomo mezzo

ignudo, con un ginocchio a terra e col capo ornato di luce, ed attorno la

legenda “B. NOVOLONUS (Beato Novellone). Nel 1614, per decreto del card.

Erminio Valenti, vescovo di Faenza, il suo corpo, collocato in altra urna,

lasciò l’altare un tempo a lui dedicato e fu trasferito nella cappella di S.

Andrea Apostolo, ora del SS. Sacramento; quasi un secolo dopo il vescovo, card.

Marcello Durazzo, dopo averlo fatto rivestire di broccato berettino, stabilì

che venisse posto sotto l’altare nella cappella dei SS. Pietro e Paolo, ora

santuario della Beata Vergine delle Grazie. Da qui, il 30 giugno 1765, essendo

vescovo Antonio Cantoni, fu trasferito nel luogo dove ancora oggi si venera.

A, Barbiani La gloria del B. Nevolone e scene di pellegrinaggi iberici. Faenza Basilica Cattedrale.

|

La

cappella di S. Nevolone, prima dedicata ai SS. Lorenzo e Filippo Neri,

raffigurati insieme alla Madonna con il Bambino nella pala d’altare

dipinta da G. Francesco Gessi, è situata nella testata del transetto

destro della Cattedrale. L’ Arte dei Calzolai e Callegari (Sodalitas

Sutorum, come si legge in un’epigrafe commemorativa) che nei

secoli aveva custodito con grande venerazione la memoria del suo Santo

protettore, si fece promotrice dell’impresa decorativa che affidò al

pittore ravennate Andrea Barbiani (1708- 1779). Tutta la città

partecipò con vivo entusiasmo ai lavori, quando si scoprì la volta, il

6 ottobre 1764, ed ancor più quando fu inaugurata l’ intera cappella,

il 28 giugno 1765, vigilia della festa di S. Pietro. Il cronista Paolo

Monti racconta che in quel giorno si scoprì tutta la bella cappella

“del nostro San Nevolone pitturata, ed affatto terminata dal celebre

Barbiani di Ravenna, a suono di Trombe e di Tamburi, ed ad un tratto si

viddero una quantità di sonetti in lode del bravo Pittore”.

Lo

spazio è interamente occupato dai dipinti, in parte ad affresco, in

parte ad olio lumeggiati in oro. Nella volta è rappresentata la gloria

del B. Nevolone, portato in volo dagli angeli e accolto in cielo dai

SS. Pietro e Paolo e Giacomo Maggiore che scendono tra nubi e gruppi di

angeli. Una luce dorata, irradiata dall’alto, investe la sua figura

scarna, dal volto emaciato, i capelli e la barba incolti, il dorso nudo

dei flagellanti e una gamba scoperta come S. Rocco, anche lui

pellegrino. Intorno, su diversi piani, stanno angioletti che volano e

che suonano; uno di essi, ai suoi piedi, reca il bordone. Nello sfondo

è una luce azzurra di cielo naturale, soffusa qua e là di nuvole

bianche. Nei pennacchi sono dipinti quattro episodi che si riferiscono

ai suoi pellegrinaggi: 1) In viaggio verso Santiago di Compostella,

affranto dalla stanchezza, vede comparire un angelo con un cavallo che

lo solleva prendendolo con sé; 2) Per compiacere alla moglie morente,

che chiede delle ciliegie per ristorarsi, ottiene con la preghiera che

un albero, benché d’inverno, produca di questi frutti; 3) Estenuato

dalla fame, trova una moneta con cui pagare l’oste che gli aveva

rifiutato il pane; 4) Libera un indemoniato gettandogli addosso la sua

cappa.

|

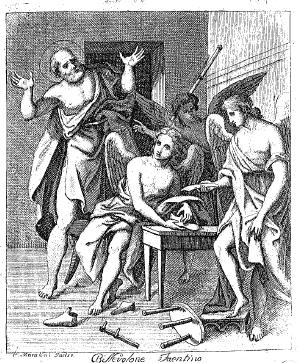

Nelle pareti laterali si sviluppa

una decorazione a chiaroscuro con putti e festoni contenente in ciascun lato

due grandi scudi ovali sostenuti da angeli e circondati da un panneggio

violaceo a frangia d’oro che poggiano su basamenti prospettici: in quello di

destra è rappresentato un miracolo di S. Nevolone, la moltiplicazione dei pani

nella madia; in quello di sinistra gli angeli compiono il lavoro da calzolaio,

mentre il Santo attende alle opere di carità. Nei basamenti due scene a

monocromo ritraggono rispettivamente l’apparizione ai Faentini assediati dal

duca Valentino dei quattro Santi protettori della città (Savino, Pier Damiani,

Emiliano e Terenzio) insieme a Nevolone e il Beato in mezzo alla piazza mentre

esorta i suoi concittadini, travagliati dalle discordie civili.

|

|

|

Cappella del B. Nevolone.

Particolari con L’apparizione sulla città assediata dal Valentino e con l’opera

di pacificazione in mezzo alla piazza.

|

|

Ai lati stanno quattro figure di

Virtù: a destra l’Amore di Dio e la Vita Contemplativa, a

sinistra l’Amore del Prossimo e la Penitenza. Nelle

lesene del sottarco, tra motivi ornamentali, alcuni puttini con ampolle,

messale e campanello figurano i chierichetti che servono la Messa. Per raccontare gli episodi della

vita del Santo con il pennello, il Barbiani si servì della traccia offertagli

dai committenti, un’ altra Vita,

ispirata a quella dell’ Anonimo del secolo XV, tratta dalle Vite de’ Santi Beati Venerabili e Servi di

Dio della città di Faenza, un’ opera uscita nel 1741 dalla penna del dotto

sacerdote Romoaldo M. Magnani, della quale l’impresa decorativa sembra

conservare lo stesso tono, eloquente e ricercato, commosso e laudativo. Dopo la bufera napoleonica, nel

1817 il canonico Andrea Strocchi, vicario del vescovo Bonsignore, donò un nuovo

vestito per il corpo del Beato, che fu rimesso nell’antica urna. In tale

occasione “apparata elegantemente la

Cattedrale a spese di particolari devoti, a cui il Comune

contribuì colla somma di scudi 100”,

il 24 luglio fu portato all’altare maggiore. La domenica poi il Vescovo “fece

pontificale con Omelia allusiva alle geste del Beato, e nel dopo pranzo fuvvi

processione di quel sacro deposito. Essa movendo dalla Cattedrale s’incamminò

per la via degli Angeli (ora via XX Settembre) fino al Suffragio, dove entrata

nel Corso si condusse alla piazza e percorrendo le loggie vagamente apparate

tornò nella Cattedrale”. “Il 27 luglio 1818 per decreto della S. Congregazione

dei Riti… per la prima volta dal clero secolare di Faenza si recitò l’uffizio

con messa propria del B. Nevolone col rito di doppio minore”. Alla fine dello

stesso anno, il 27 dicembre, al suo altare “si fece la festa della B. V. detta

della Misericordia”, la cui immagine (ora al Museo Diocesano) “fu collocata in

apposita nicchia dietro l’altare” (da Memorie

storiche di Faenza/ raccolte/ dal Sac. Francesco Peroni Mans.). Essa doveva

trovarsi in origine nell’Ospedale di S.

Nevolone o di S. Maria della

Misericordia, che sorgeva nell’attuale vicolo dedicato al Nostro, situato tra

via Ugolino d’Azzo Ubaldini e via Campidori, dove egli aveva vissuto tra

preghiera, lavoro e penitenza la sua umile vita.

|