|

L'INIZIO DEL CULTO DI DANTE IN ROMAGNA

Giuseppe Dalmonte

(pubblicato sul mensile In Piazza, marzo 2020)

Se il 1797

è considerato l’anno di nascita del tricolore italiano, simbolo

patriottico per eccellenza, il 1798 segna invece la data di nascita del

culto risorgimentale al maggior poeta e padre della lingua italiana,

Dante Alighieri (1265-1321). Con l’avvento nella penisola delle

Repubbliche Democratiche, la loro organizzazione e suddivisione

territoriale nei vari dipartimenti, venti dei quali costituirono la

Repubblica Cisalpina, la Romagna fu suddivisa, nel biennio 1797-1798,

nel dipartimento del Lamone (capoluogo Faenza) e nel dipartimento del

Rubicone (capoluogo Rimini). Nel novembre 1797 i Commissari Luigi Oliva

e Vincenzo Monti furono inviati nei territori romagnoli per organizzare

in senso anti aristocratico l’amministrazione dell’Emilia, a fissare i

confini dei due dipartimenti e a insediare le due Amministrazioni

dipartimentali nei rispettivi capoluoghi. Nonostante le attese, il

comportamento dei due Commissari non incontrò il favore, in particolare

della Municipalità di Ravenna, che li accusò al Direttorio Cisalpino

per aver ecceduto nei poteri conferitigli smembrando a capriccio le

comunità e assumendo atteggiamenti dittatoriali, tanto che nel gennaio

1798 Oliva e Monti saranno richiamati a Milano per discolparsi davanti

al Gran Consiglio.

|

|

|

Domenico di Michelino. Dante e il suo poema, 1465.

Affresco nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze. |

Stemma della bandiera della

Repubblica Cisalpina.

|

Andrea Appiani, Vincenzo Monti (1754-1828),

1809,Pinacoteca Brera, Milano.

|

Con le

nuove condizioni politiche imposte dalla Repubblica Cisalpina, diventa

urgente formare un’opinione pubblica ben disposta nei confronti dei

francesi, propensa agli ideali democratici, repubblicani e patriottici,

che contrasti la propaganda ostile al nuovo regime politico alimentata

dagli avversari, con fogli volanti, opuscoli, giornali, e con

l’influenza sulle masse popolari della predicazione religiosa

cattolica. Questo compito d’indottrinamento democratico fu assolto dai

Circoli Costituzionali, ‹‹prime palestre di educazione politica››, che

si diffusero in Romagna durante questo biennio: a Cesena fu aperto il

terzo Circolo della Repubblica Cisalpina il 26 ottobre 1797, a Faenza

il 2 febbraio 1798, a Rimini solo il 29 aprile 1798. A Ravenna invece

fu inaugurato il 29 dicembre 1797 dai Commissari Luigi Oliva e Vincenzo

Monti, poeta originario di Alfonsine. Le due cariche principali del

Circolo erano di Moderatore e di Segretario, la prima fu affidata a

Paolo Costa (1771-1836) e la seconda a Jacopo Landoni (1772-1855),

ambedue letterati della città bizantina.

‹‹Con

grande solennità al suono della banda e con grande concorso di popolo

nella sala del vecchio palazzo della Municipalità s’inaugurò un

Circolo, che aprì quel giorno le sue sessioni››. Il cittadino Vincenzo

Monti rivolgendosi al numeroso pubblico intervenuto, attratto dalla

novità dell’evento, esaltò anzitutto il ruolo della Costituzione

‹‹questo sacro deposito della volontà generale, questo sublime

testamento della ragione, che vi restituisce il possesso di tutti i

vostri diritti, che vi dichiara eredi legittimi di tutti i beni morali

››, illustrò in seguito il ruolo del Circolo Costituzionale ‹‹fucina

dello spirito pubblico, … libero porto degli intelletti, ove approdano

da tutte le parti i pensieri della repubblica››. Concluse la sua

orazione esortando i cittadini ad avere coraggio contro i nemici della

Repubblica confortandoli con il paragone tra le rivoluzioni politiche e

le tempeste naturali che purificano l’aria e portano presto al sereno

dopo il fragore dei turbini. Intervenne pure il moderatore del Circolo

Paolo Costa, esponente di spicco dei giacobini ravennati, che ‹‹se

molto parlò di filosofia moderna, di privilegi scaduti, di meriti della

Nazione Francese, di superstizione e ignoranza … non fece nessun

accenno all’unità e indipendenza dell’Italia››. Il Commissario Luigi

Oliva parlò invece improvvisando, seguirono altri oratori, fra i quali

si distinsero il faentino Giacomo Laderchi a nome della Municipalità

della città del Lamone e il cesenate Biscioni. Da ultimo si alzò il

segretario della Commissione Della Porta che suscitò tra gli uditori

popolari qualche mormorio e rimprovero per le affermazioni fatte contro

la Chiesa, che aveva fatto onorare come eroi ‹‹gente che rinunciava ai

doveri della patria, per seppellirsi nelle solitudini, per conversare

con i bruti››. Tuttavia Della Porta ebbe poi l’idea più geniale e meno

servile nei confronti della nazione francese, avanzando la proposta di

onorare l’altissimo poeta, di cui Ravenna conservava gelosamente le

ceneri e ‹‹di proclamarlo cittadino ravennate››. La proposta fu

trasformata subito in mozione dal Commissario Monti e approvata

all’unanimità per onorare la memoria del sommo poeta, proponendo che il

prossimo mercoledì tre gennaio 1798 si celebrasse la festa in onore di

Dante.

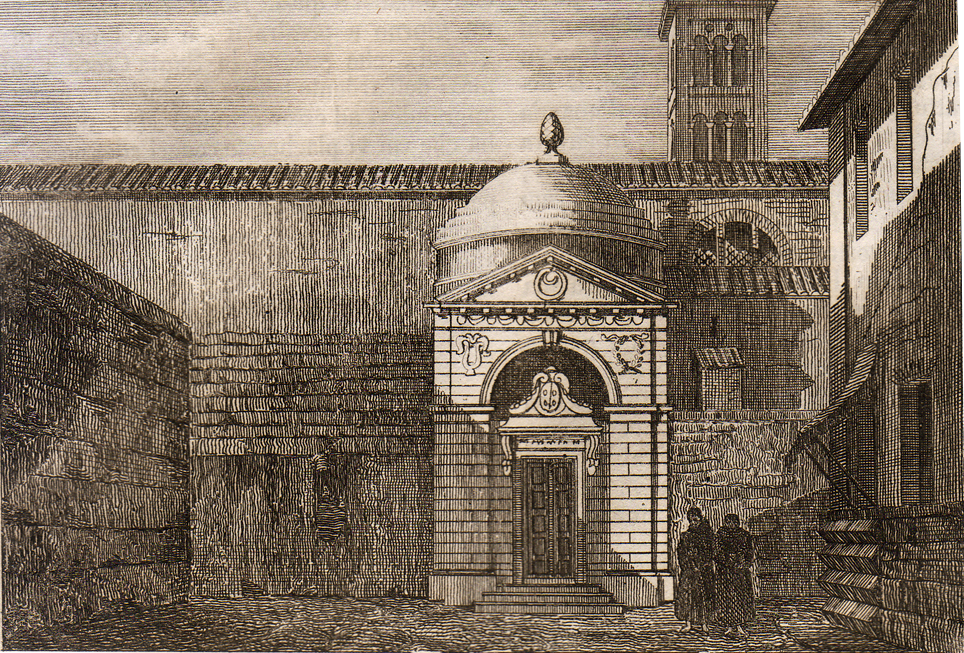

La tomba di Dante in una incisione del 1840.

|

Festeggiamenti in onore di Dante Alighieri e omaggio al suo sepolcro

Come

recitava la notificazione pubblicata dal moderatore Paolo Costa e dal

segretario Jacopo Landoni, alle ore 3 pomeridiane del 14 nevoso (3

gennaio secondo il vecchio stile) del 1798, ‹‹vedrete democraticamente

solennizzata la gloriosa memoria del Divino Dante, nostro

concittadino››. Dalla Sala del Palazzo Vecchio Municipale

‹‹s’incamminarono li Commissari con li Soci preceduti dalla Banda, e

accompagnati dai Civici Granatieri, e si avviarono per la Piazza verso

il Sepolcro di Dante. Era questa comitiva preceduta da un cittadino,

che sopra un alto leggile (leggio) portava la Divina Commedia con una

Ghirlanda d’alloro. Il Sepolcro era decentemente adorno di festoni e di

addobbi. Colà giunti, il Commissario Oliva, standosene in piedi sulla

Porta del sepolcro, fece una Allocuzione, colla quale significava, che

ad onore di quel Genio immortale, che era stato nostro ospite, si

solennizzava la festa››. A due muse cittadine di origine faentina fu

affidato il compito di offrire una ghirlanda di alloro e di fiori,

appese sopra la tomba del poeta. Una era l’ex contessa Maria Laderchi

moglie di Cristino Rasponi, l’altra Giuditta Milzetti sposa del

letterato Paolo Costa.

|

| Dal sepolcro il corteo fece ritorno al Palazzo

Municipale, dove si tenne una Seduta accademica in lode di Dante

Alighieri, alla quale parteciparono vari oratori. Il Commissario Oliva

diede prova della sua bravura nell’improvvisare il suo intervento, che

piacque a tutti sia per la franchezza sia per la pulizia nell’esprimere

i suoi concetti, come per il tono della voce nel declamare i suoi

versi. Paolo Costa recitò, chi dice due, chi invece un sonetto solo,

che in forme convenzionali esprimeva il pathos della città giacobina in

quei giorni di grande fermento. |

Corona di alloro e La Divina Commedia.

Carta da lettere della Repubblica Cisalpina,

la Libertà con beretto frigio omaggia Dante.

|

Poetic’ombra che dal lungo affanno

Vendicata risorgi al suon de’carmi,

Dì vai tu lieta dei funerei marmi

Che a mendicarsi nome erse un Tiranno?

………………………

Siam di ragione i figli, che non d’oro,

Ma di lauri a te cari offriam corona.

………………..

Dopo di

lui declamò un sonetto il Cittadino Prete Andrea Corlari, che attaccò

con energia la Curia Romana, la cui impostura era stata svelata nel

Divino Poema, scritto in gran parte a Ravenna, concluse perciò il

sonetto con l’invito a rendere omaggio al poeta:

…… I dotti inchiostri

Fur vergati fra noi. Da noi s’onori

Dunque il gran vate, il domator dei mostri.

Volle pure

inneggiare a Dante, libero cigno, anche un altro Cittadino Prete,

Martino Malagola membro di varie accademie ravennati:

Dante quel lauro, che il tuo crin circonda

D’oligarchica mano fa intreccio e dono,

Stilla sangue ogni ramo e par risponda

Sangue io son cui bevé l’ira d’un trono.

……………………..

|

Domenico Peterlin, Dante in esilio, olio su tela, 1860-65, Musei Civici (Vicenza).

|

Il protagonista

di questa seduta accademica in lode di Dante fu senz’altro il

Commissario Vincenzo Monti con il pubblico elogio del poeta recitato in

chiusura della cerimonia. Dopo aver riconosciuto i propri errori

giovanili nel considerare ‹‹barbaro il vostro Dante›› alla stregua di

tanti letterati, l’oratore ammise di aver mutato giudizio cogli anni,

tanto che i suoi versi divennero oggetto di meditazione, di diletto e

di ammirazione costante ‹‹e Dante fu ben presto il più dolce, il più

caro de’ miei pensieri››. Volendo spiegare il carattere aspro e ruvido

dello stile dantesco, Monti ricorda al pubblico che la bella lingua

italiana al tempo di Dante era bambina, perciò ‹‹prese egli

coraggiosamente a educarla, e questa lingua ruppe tosto le fasce, e

matrona, e gigante si fece nelle sue mani. Ogni lingua…non è che prole

ed immagine della mente, la quale i suoi concetti manifesta per la via

della parola. (…) nella vastità del soggetto trovando egli scarsa

suppellettile delle voci per adornarlo, tutte quelle introdusse nel suo

poema, che stimò significanti, ed adatte, qualunque ne fosse l’origine,

e la matrice. Altre ne fuse di conio proprio, altre ne tolse da’ fonti

greci, e latini, altre ne suscitò dall’antico, altre ne derivò dai

differenti italici dialetti›› tanto che solo lui può essere veramente

chiamato ‹‹padre dell’idioma italiano››, per l’acconcia collocazione

delle parole da cui deriva l’armonia e l’eleganza del suo stile. |

Nel

passaggio oratorio sull’analisi dell’ideologia politica dell’esule

fiorentino, che secondo i maligni non poteva meritare onori

repubblicani per aver ‹‹egli scritto un miserabile e sconosciuto

trattato sui diritti della Monarchia››, Vincenzo Monti cercò di

giustificare abilmente anche il mutamento delle proprie convinzioni

politiche precedenti accomunando la propria condizione a quella dei

sommi poeti Virgilio e Dante Alighieri, ora festeggiati con rito

repubblicano, dalla città di Mantova il primo e da Ravenna il secondo.

‹‹Si è perdonato a Virgilio, non si perdonerà all’Alighieri? Si è

festeggiata nella repubblica la memoria del favorito d’Augusto, e

s’insulterà a quella d’un infelice, che fu il flagello dei despoti. O

assolvete dunque l’Alighieri come avete assolto Marone, o private me

pure del sacro titolo di Cittadino. Anch’io, voi lo sapete, anch’io son

reo de’ medesimi loro delitti; anch’io nel suolo della romana tirannide

per campar la vita ho oltraggiato in un momento di vertigine, e di

terrore la libertà. (…) L’ombra di Dante è al mio fianco, e noi

aspettiamo amendue con sommissione, e silenzio la sentenza che darete

sul nostro errore››. Al termine della cerimonia fu fatta solenne

promessa di rinnovare ogni anno in questo giorno la memoria del Poeta

Fiorentino ora aggregato con tale atto alla Cittadinanza Ravennate.

|