|

Il velocimano costruito a Faenza da Giuseppe Sangiorgi

(pubblicato sul mensile “In Piazza” di Confcooperative, dicembre 2006)

di Giuseppe Dalmonte

|

Tra

i numerosi appellativi affibbiati alla Romagna nel secolo trascorso,

quello più appropriato e attuale è senz’altro “terra dei motori e della

bicicletta” per motivi a tutti noti. Se rivolgiamo invece lo sguardo al

periodo pionieristico della bicicletta (cioè agli ultimi due decenni

del XIX secolo) dobbiamo menzionare almeno i nomi del poeta Olindo

Guerrini (alias Lorenzo Stecchetti, 1845-1916) e dello scrittore

faentino Alfredo Oriani (1852-1909), l’entusiasta cantore del

rivoluzionario veicolo. Celebrato in La Bicicletta nelle sue molteplici

forme di velocipede, triciclo, tandem e bicicletta, alla quale lo

scrittore ha dedicato pagine vibranti sulle sue appassionate galoppate

appenniniche e qualche cenno storico sulle principali fasi evolutive

della macchina da ‹‹giocattolo a strumento capace di superare il

cavallo e di lottare con il treno››. L’Ottocento della rivoluzione dei

mezzi di trasporto ha conosciuto due fasi distinte in questo

particolare settore: il velocipedismo prima e il ciclismo poi,

decollato però solo nella fase finale del secolo e all’inizio del XX

con l’affermazione universale della bicicletta. La fase arcaica è

caratterizzata dai celeriferi o velociferi francesi, macchine semplici

di legno, composte di una ruota anteriore collegata a quella posteriore

con un’asta, sormontata da una modesta sagoma di serpente, di leone o

di cavalluccio su cui sedeva e si aggrappava il cavaliere che a forza

di spinte alternate coi piedi sul terreno azionava la rozza macchina.

A Parigi nel 1800 si disputarono perfino gare con scommesse e

pochi anni dopo, si dice che alcune nuove macchine furono messe a

disposizione dell’amministrazione pubblica. Un’evoluzione significativa

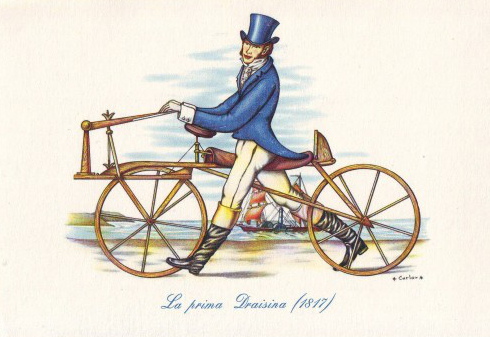

del velocipede fu senz’altro nel 1818 la draisienne, uno spartano

apparecchio in legno con sella e rozzo manubrio collegato alla ruota

anteriore mobile per concedere libertà di direzione. L’invenzione del

barone tedesco Drais de Sauerbron fu promossa nelle principali capitali

europee ma ottenne notorietà più per le numerose vignette satiriche

della stampa che per l’effettiva diffusione del mezzo. Nella febbre

velocipedistica dell’età romantica non poteva mancare l’apporto della

genialità inglese con il pedestrian hobby-horse, velocipede interamente

metallico, che attrasse l’attenzione anche di alcune amazzoni londinesi

nel 1819. |

|

Velocimano.

|

The Velocipide, colour lithograph by Currier and James M. Ives, 1869.

© Museum of the New York/Corbis.

|

Alfredo Oriani con la sua bicicletta.

|

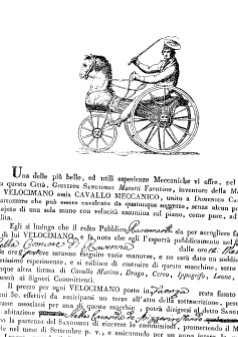

Il manifesto con cui Giuseppe Sangiorgi annuncia l'invenzione del Velocimano.

|

Nello

stesso anno anche in Italia si pubblicizzano le invenzioni

contemporanee del cavallo meccanico a tre ruote o velocimano, di due

valenti artigiani, il milanese Gaetano Brianza e pochi mesi dopo il

faentino Giuseppe Sangiorgi, detto Marèt. Il primo promuoverà la

sottoscrizione dei primi cento veicoli, al costo di 300 lire ciascuno,

con una poesia in dialetto milanese che decanta i pregi del Gran Cavall

Meccanegh:

……..

‹‹El se ciama in bon talian/ El Cavall Velocimann, / Perché coi mann

tocchee en ordegn/ Ch’el corr anc ben ch’el sia de legn; / Podii sta

comed sulla sella/ Mei del cavall del sur Ghinella, / Podii andà drizz,

podii sterzà/ Montà sull’alt, e reculà, / Se tant al mont che alla

pianura/ Podii viaggià senza pagura/ E fa per ben cent mia de strada/

Senza fal bev, ne dagh la biada./…››. Per pubblicizzare la nuova

macchina l’inventore faentino sceglie invece la piazza ravennate, sede

di legazione, alla quale si rivolge il costruttore con un manifesto che

recita:

velocimano

‹‹Una delle più belle, ed utili esperienze meccaniche vi offre Giuseppe

Sangiorgi Maretti Faentino, inventore della Macchina detta il

Velocimano ossia Cavallo Meccanico, unito a Domenico Casalini valente

carrozzaro, che può essere cavalcato da qualunque soggetto, senza alcun

pericolo, e con l’ajuto di una sola mano con velocità cammina sul

piano, come pure ad una discreta salita››. Con questo arcaico annuncio

pubblicitario rivolto ai cittadini ravennati nel maggio 1819,

l’ideatore faentino intendeva promuovere efficacemente con

un’esibizione nella sala comunale il nuovo veicolo a tre ruote, mosso

da leve e ingranaggi celati in un busto di cavallo equipaggiato di

briglie per orientare il movimento del mezzo di trasporto. L’abile e

intraprendente falegname faentino aveva allestito questo prototipo con

la foggia familiare del cavallo, ma si riprometteva di costruire altre

macchine con draghi, cavalli marini, cervi, ippogrifi, leoni o

qualunque altra foggia gradita agli acquirenti. Il prezzo fissato per

il velocimano costruito a Faenza era di scudi romani 30 e si assicurava

la manutenzione per un anno in caso di difetti meccanici.

|

Giuseppe Sangiorgi era nato a Faenza nel 1757, viveva in città nel

corso di Porta Ponte, attuale Corso Saffi, con due figli maschi, Carlo

e Pasquale, anch’essi falegnami provetti che prolungarono l’arte della

famiglia fin dopo l’unità d’Italia. Secondo la testimonianza

dell’architetto E. Golfieri, il soprannome di Marèt era stato

attribuito al nonno Francesco, ‹‹uno dei falegnami e carpentieri più

provetti di Faenza›› nella seconda metà del Settecento. Giuseppe,

‹‹prima sotto la guida di Giuseppe Boschi detto il Carloncino, poi

seguendo i modelli di G. Pistocchi col quale era in buoni rapporti,

divenne pratico anche di architettura. Ideò e costruì varie macchine

per cerimonie e feste pubbliche oltre a catafalchi per celebrazioni

funebri, ma anche modelli in legno per edifici e costruzioni di uso

pubblico da lui progettate››, oltre a produrre mobili per l’arredamento.

Forse le gare automobilistiche delle fantasiose “macchine a pedali”

V.a.p., ideate e costruite insieme dagli alunni e dagli insegnanti di

vari istituti romagnoli e stranieri, che si disputano da vari anni

nella città manfreda, sembrano realizzare ingenuamente ma in forme più

efficaci, grazie al contributo determinante dei pedali, della catena e

della moltiplica, quei lontani sogni romantici della velocità pura.

|

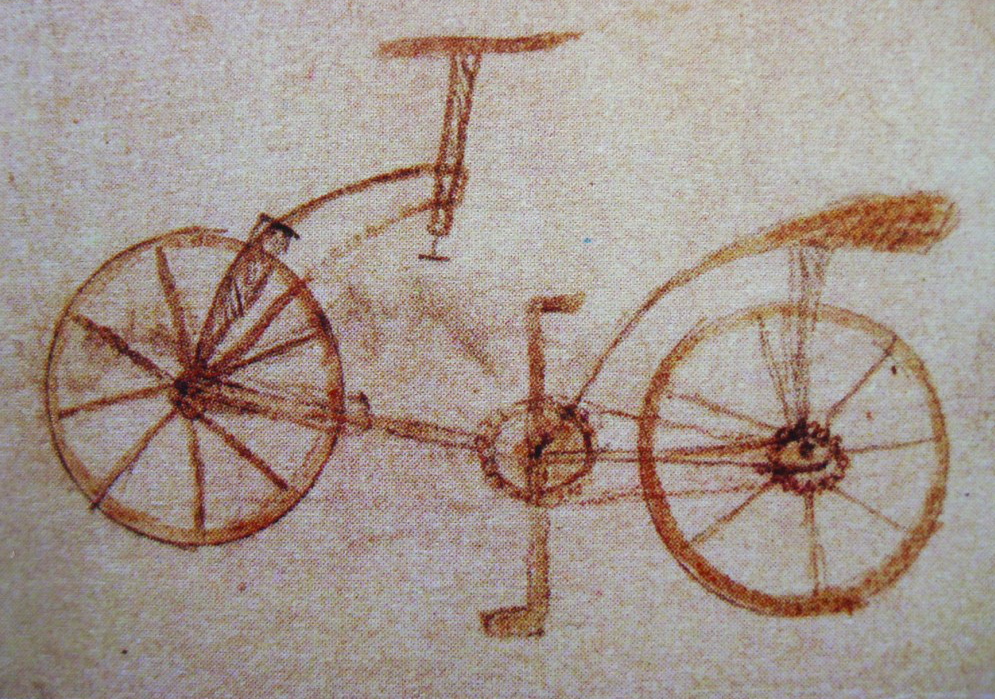

La bicicletta di Leonardo da Vinci

Fonte: “Il cicloturismo e la sua storia” (2005)

Nel Codice Atlantico (foglio 133v) di Leonardo da Vinci si trova il

disegno di una bicicletta eseguito con matita a carboncino e databile

intorno al 1493 che stupisce per la genialità della propria concezione,

e può considerarsi il progenitore della bicicletta moderna. Esso è

concepito in legno ed è provvisto di un sostegno fisso per appoggiare

le mani, di una forcella anteriore e posteriore, di un telaio

orizzontale che collega due ruote di uguale dimensione dotate di mozzi

e di raggi, di un asse (movimento) centrale, di una guarnitura (corona,

pedivelle e pedali) posta al centro del telaio, la quale a sua volta è

provvista di una catena di trasmissione che la collega a un pignone sul

mozzo della ruota posteriore motrice, di una sella con sospensioni ecc…

In altre parole, questo schizzo racchiude le invenzioni meccaniche più

importanti che si affermeranno laboriosamente solo tre-quattrocento

anni più tardi.

Le vicende legate al disegno di Leonardo e al suo ritrovamento hanno

del romanzesco, e forse proprio per questo hanno dato spunto alla

narrativa. Formato alla fine del XVI secolo dallo scultore Pompeo

Leoni, che riunì in un solo album circa 1300 carte vinciane, il Codice

Atlantico fu affidato dal 1966 al 1969 ai monaci del Laboratorio di

Restauro di Grottaferrata per un ripristino. Nel corso dei lavori i

restauratori staccarono due fogli piegati a metà e incollati fra loro

dal Leoni per coprire alcuni disegni osceni che vi comparivano. Il

primo ad accorgersi che accanto alle oscenità era visibile lo schizzo

di un veicolo molto simile a una bicicletta, fu nel 1972 il professor

Augusto Marinoni, il quale aveva ricevuto l’incarico di trascrivere il

codice dalla Commissione Vinciana di Roma. Marinoni annunciò la

scoperta due anni più tardi nel volume “The Unknown Leonardo“,

attribuendo lo schizzo non già alla mano del Maestro, bensì a quella di

un allievo della sua bottega, forse tale Gian Giacomo Caprotti, detto

Salaì, che avrebbe copiato “in modo puerile” un disegno poi perduto di

Leonardo.

La notizia del ritrovamento procurò molte critiche a Marinoni che da

alcuni studiosi fu addirittura ritenuto l’autore di un falso clamoroso.

In particolare, Hans-Erhard Lessing, al tempo curatore del

“Landesmuseum für Technik und Arbeit” di Mannheim, si scagliò contro di

lui respingendo con decisione l’autenticità dello schizzo. Tutte le

prove addotte dallo studioso tedesco si rivelarono però infondate. A

sostegno di Marinoni, al tempo considerato il massimo esperto a livello

mondiale di Leonardo da Vinci, si schierarono tra gli altri il

professor Jean-Pierre Baud dell’Università di Strasburgo e James McGurn

dell’Università di York.

Al momento attuale, si tende per lo più a negare a Leonardo la

paternità della bicicletta. Per spiegare l’intera vicenda, molti

divulgatori ricorrono ancora oggi all’ipotesi della burla escogitata da

un ciarlatano. Tenuto conto del fatto che, fino a questo momento,

nessuno ha potuto dimostrare che il foglio 133v del Codice Atlantico è

stato effettivamente manomesso in epoca recente, l’ipotesi della burla

convince, in tutta evidenza, men che poco. Al grande Toscano spetta

dunque il merito, fino a prova contraria, di avere concepito per primo

una macchina destinata a rivoluzionare le abitudini di vita dell’uomo

moderno. Checché se ne dica, tanta e tale ideale paternità della

bicicletta può solo accrescere il fascino di una straordinaria

invenzione.

La catena ideata da Leonardo da Vinci

Codice di Madrid I – Foglio 10r.

|

Bicicletta fornita di pedali e catena, disegnata

da Leonardo Da Vinci nel 1400.

(Codice Atlantico – foglio 133v.)

|

Celerifero 1721.

|

Celerifero 1721.

|

Ecco come e perche' in cento anni si

e' passati da celerifero a bicicletta

Fonte: Gazzetta dello Sport - Articolo pubblicato nell'edizione del 20 marzo 1998.

Prima di diventare bicicletta, la bicicletta era il

celerifero (dal latino, significa trasporto veloce). Anno 1790: il

conte francese Mede de Sivrac progettò due ruote di legno a sei raggi,

una trave unita alle ruote da due forche di legno, con cui si procedeva

a spinta, senza poter curvare. Da celerifero a velocifero ci sono

voluti 14 anni: anno 1804, a Parigi, nel Thèatre de Vaudeville, si

rappresentò Les velociferes, operetta ispirata all'invenzione del

conte. Il singolare marchingegno (che aveva origini più remote:

Leonardo da Vinci, anche) fu perfezionato da un altro nobile,

collezionista di nomi, Karl Friederich Christian Ludwig Drais von

Sauerbroun, barone, che lo mise a punto nel 1816 e lo presentò a

Parigi il 5 aprile 1818. Venne battezzato draisienne (in francese) e

draisina (in italiano). In Inghilterra non lo presero sul serio,

divenne hobby - horse e fu trasformato in un giocattolo per bambini. In

Italia lo presero troppo sul serio, divenne velocipede, fu bloccato da

un'ordinanza il 3 settembre 1818 e permesso dai ghisa soltanto sui

bastioni e nelle piazze lontane dall'abitato. Troppo pericoloso -

sostenevano - per i pedoni. Non, evidentemente, per i velocipedisti. Lo

stesso anno, 1818, era il cavall meccanegh, cavallo meccanico, del

milanese Brianza, spinto a forza di braccia. Un anno dopo, 1819, era il

velocimano, costruzione meccanica di Sangiorgi e Casalini [di Faenza], anch'esso

spinto a forza di braccia. Poi fu un inseguimento tra inventori, una

volata fra costruttori, uno spunto per artisti. Fino ad arrivare al

1884, quando nacque il bicicletto (al maschile): il torinese Costantino

Vianzone lo fabbricò con telaio e forcelle in legno, ruote in corda.

Finalmente nel 1888 è la bicicletta (al femminile): dal francese

byciclette (e non dall'inglese bicycle, che è neutro, e si legge

"baisicol"), composto da bi (dal latino bis, due) e cycle (dal greco

kyklos, che si legge "cuclos" e significa ruota).

Pastonesi Marco

|

|

|