| 1500 - 1501. Cesare Borgia assedia Faenza |

|

| "Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita" - Dino Campana, Canti Orfici. |

| Home | Storia Medioevale |

II destino di Faenza, città manfreda, e della dulcissima gens manfreda, era segnato. A fine '400 un accordo fra tre grandi del tempo, re di Francia, Papa, Repubblica di Venezia, ne aveva deciso le sorti. Luigi XII, forte di quest'intesa, invadeva la Lombardia, costringendo il duca di Milano, Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, a fuggire in Germania. In Romagna, per la precisione a Cotignola, luogo d'origine degli Sforza sotto il dominio milanese, Venezia inviava per contraccolpo da Ravenna, nel settembre '99, un esercito in cui erano anche uomini di Astorgio III Manfredi, signore di Faenza, (che dal 15 dicembre del '95 era protetta dai Veneziani), per tentare invano I'occupazione di Cotignola che si difese valorosamente. II Papa Alessandro VI, lo spagnolo Rodrigo Borgia, aveva mano libera contro Faenza, avendo mercanteggiato con successo e ottenuto, oltre I'appoggio del re di Francia, anche il consenso dei Veneziani (protettori di Faenza!) che, sconfitti dai Turchi a Modone (nel Peloponneso) cercavano in cambio aiuto dal pontefice, cioè la bolla da lui promessa per la crociata.Questi aveva peraltro un buon alibi per il decreto di morte delle signorie romagnole deciso il 25 settembre '99 a Nepi presso la figlia Lucrezia e quindi per le sue mire espansionistiche a favore del duca di Valentinois, nominato da Luigi XII, detto Valentino, che altri non era che suo figlio Cesare Borgia, fratello naturale di Lucrezia, degna figlia di tanto padre: la non riscossione dei canoni dovuti allo Stato della Chiesa dai signori di Romagna e Marche. Essa fu per Alessandro una giustificazione legale per abbattere, tramite il Valentino, i signorotti locali romagnoli e marchigiani e ristabilire il diretto dominio pontificio sullo stato. Soverchianti forze militari, 14-15.000 uomini (praticamente un'intera Faenza!) al comando del Valentino, nominato fin dal 17 marzo gonfaloniere e capitano generale della chiesa, il 19 vicario di Imola e Forlì, con azione fulminea presero a Ottaviano Riario Imola il 9 dicembre '99, e l'11 Dionigi Naldi, castellano, dovette cedere. Forlì apri le porte il 14 dicembre e il 12 gennaio 1500 la rocca, pur difesa da Caterina Sforza, si arrese. Ripresa poi la conquista dopo un'interruzione, fu la volta di Pesaro, abbandonata dal suo signore Giovanni Sforza, cognato del Borgia, perché primo marito di Lucrezia; anche Pandolfo Malatesta lasciò la sua Rimini dopo un'esigua resistenza. II turno di Faenza non era lontano; il pericolo incombeva gravissimo, la paura dilagava: si cercò allora di correre ai ripari. Astorgio III Manfredi, quattordicenne, signore bambino di Faenza, vicario della Santa Sede, tentò di tornare in grazia del pontefice; inviò a Roma nel gennaio del 1500 il giureconsulto Gabriele Calderoni a pagare il canone annuo, 1009 ducati. A nulla valse il tentativo: al Calderoni non restò che depositare il danaro nel banco di Stefano Ghinuzzi, a Roma, redigere una protesta e ripartire per Faenza di fronte al netto rifiuto di papa Alessandro che non volle né confermare Astorgio come vicario, né togliere a lui la scomunica né I'interdetto a Faenza, comminati dal giugno, né riscuotere il censo, segni tutti della sua irrevocabile decisione su Faenza.

Viene eletto al comando delle forze militari il conte Bernardino da Marzano, nelle rocche si collocano castellani leali, degni di fiducia. Niccolò Castagnino, castellano di Faenza, sospetto traditore, è sostituito da Giovanni Evangelista Manfredi, figlio naturale di Galeotto e fratello quindi di Astorgio. II nonno di quest'ultimo, Giovanni Bentivoglio, manda da Bologna a consigliere del nipote, il secondo marito di Francesca, madre di Astorgio, Guido Torelli, per far riparare il nipote a Firenze o a Venezia. Ma i Sedici sono di parere contrario ritenendo che la presenza del giovane signore sia di incoraggiamento e di stimolo ai cittadini. II 15 novembre, riferisce il Messeri (p. 217) Borgia espugna anche il Castello di Oriolo fuori della valle. E’ talmente rifornito di grano che i soldati ne fanno commercio. L'indomani, 16 novembre, ha inizio I'assedio di Faenza. La disparità di forze fra assedianti e assediati è lampante, e il Tonduzzi (p. 554) mette a fuoco la potenza militare e politica del Valentino e la debolezza di Faenza: "... non havendo i faentini altro condottiero di nome che il conte Bernardino da Marzano con alcuni pochi soldati forastieri, non potendosi credere che una città senza aiuto d'alcun prencipe esterno, difesa dal solo popolo, e che non haveva per signore altri che un fanciullo più tosto retto che direttore, havesse ardimento più che I'altre di resistergli e farlo dilongare fino alla rigidezza dello inverno benché entrante".

Dal tardo autunno, nel freddo inverno fino alla seguente primavera, iniziavano così sei lunghi mesi di mosse diversive, trattative, artifici, insidie, inganni. II Valentino, riusciti vani i tentativi di scalare nottetempo le mura, procede a prendere Granarolo, Solarolo, Russi, altri castelli della Val d'Amone. I faentini hanno urgente necessità di viveri: i balestrieri di Astorgio fan preda di armenti nel bagnacavallese, grande razzia di bestiame vien fatta il 17 gennaio 1501 nel forlivese. Frattanto, nella vana attesa degli aiuti chiesti a Veneziani, Fiorentini, Estensi, fortificano e riparano le mura danneggiate dalle bordate dell'artiglieria, costruiscono un nuovo robusto bastione a difesa della rocca. Così trascorre un inverno che parve interminabile. A primavera iniziata, iI sabato santo del 1501, 10 aprile, gran parte del popolo, narra il Messeri (p. 219), si riunisce nella nuova cattedrale, il Duomo, la cui costruzione era iniziata nel 1474, assumendo I'impegno di superare discordie, diversità di vedute per una leale unione a difesa della città. L'esercito del Valentino non si fa attendere e sferra il primo assalto contro il Convento dei Minori Osservanti, ove ora è la chiesa dell'Osservanza. Dopo una resistenza di ben sei giorni, a quanto riferiscono i cronisti, il gruppo di giovani faentini armati lì insediato deve abbandonare il convento, che, dal 18 aprile, diviene quartier generale del Borgia. Le artiglierie vengono rivolte contro la rocca: espugnato il nuovo bastione, 1660 colpi fracassano il ponte d'accesso dalla città alla rocca. Ciò nonostante, nell'assalto generale il Valentino è respinto e i faentini riescono a costruire un altro ponte meno esposto al nemico. Un successivo attacco, il 20 aprile, dei Francesi prima, poi degli Spagnoli, infine degli Italiani, mentre i colpi di bombarda distruggono la metà superiore del maggior maschio della rocca, è respinto; molti i morti francesi e spagnoli.

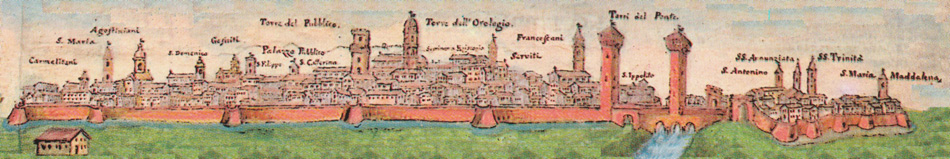

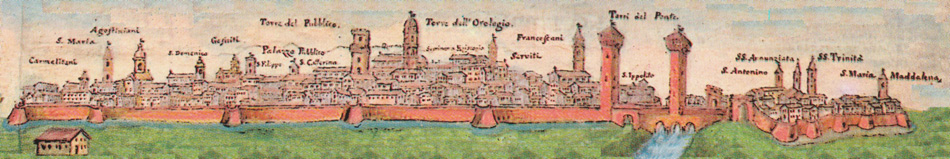

La città è ridotta allo stremo: mancano soldati, viveri, munizioni, il tentativo di resistere a oltranza appare folle e temerario per la cittadinanza e il suo signore. I cittadini deliberano quindi di non aspettare I'assalto. Astorgio, informato per mezzo di un padre osservante, concorda con loro raccomandando che i capitoli di resa siano onorevoli per lui e le sue cose. Dopo altri quattro giorni trascorsi nella vana attesa dell'aiuto fiorentino ventilato dal Da Marzano contra la disperazione popolare, il 25 aprile 1501 è decisa e firmata la resa fatale, tragico suggello della signoria manfrediana. I patti sono onorevoli, ma non rispettati di fatto. Un salvacondotto lascia liberi i Manfredi di disporre di sé, è concessa un'amnistia generale a tutti quelli che si erano opposti alla conquista della città. Pubblichiamo in calce dal Tonduzzi (pp. 560-562) i 20 capitoli della resa. Miguel de Corellas con 500 spagnoli è inviato dal Valentino a prendere possesso della Rocca. II giorno 26 Juan Vera, cardinale spagnolo è nominato legato pontificio e giunge a Faenza per ricevere il giuramento di fedeltà dal popolo. La sera dello stesso giorno, circa alle 21, scrive il Tonduzzi (p. 562) escono dalla città, accompagnati dalle lacrime di tutto il popolo, i giovanissimi Astorgio III e Giovanni Evangelista Manfredi per rendere omaggio al duca Valentino che li accoglie con apparente benevolenza trattenendoli presso di sé. Nominato dal padre il 29 aprile duca di Romagna, egli precede verso Bologna, ma il re di Francia lo ferma al Sillaro, a Castel S. Pietro, ed egli deve perciò accontentarsi di questo castello e di Castelbolognese. I due Manfredi vengono accompagnati attraverso i passi dell'Appennino dal De Corellas a Roma e per un anno, contro quanto pattuito nella resa, rinchiusi nelle prigioni di Castel Sant'Angelo fino alI'atroce morte del 2 giugno 1502. Per pochi giorni soltanto un Manfredi superstite, Francesco, altro figlio naturale di Galeotto, sarà nel 1503 signore di Faenza con il nome di Astorgio IV. Breve illusione: gli uomini della Val d'Amone trattano coi Veneziani, sulla rocca lo stendardo di S. Marco, in città milizie della Serenissima dal 19 novembre 1503. Così ha fine una signoria di due secoli e proprio a Venezia finirà in esilio Astorgio IV. Si spegne una famiglia, si conclude per sempre la storia di un mondo coi suoi splendori signorili, la sua potenza, i suoi intrighi. Ma ancora oggi nel centro di Faenza, il palazzo, la piazza, i bei loggiati, il duomo, intorno, quel che resta delle mura; fuori, i castelli superstiti sono a parlarci dei Manfredi, come della corte manfrediana ci parlano cultura e arte, artigianato, ceramica, manualità artistica, musica; e non sono perdute iconografie della rocca, delle torri, delle porte munite. E’ la fine anche per papa Alessandro, morto il 18 agosto 1503, e per il Valentino che esce di scena, arrestato dopo la morte del padre e tradotto in Spagna, per morire in Navarra nel 1509. Sic transit gloria mundi. Capitoli dalla resa della città di Faenza 25 aprile 1501 1. Primo che la Nostra Sig. si compiaccia rimuovere ogni censura, tanto contro la Comunità, quanto contro ciascheduna persona in particolare. Placet dare operam cum effectu. 2. Che il Sig. Astorgio, fratelli e cugini e tutte le loro famiglie siano salve, e possano andar liberamente ove li parerà. Placet. 3. Che tutti i loro beni immobili siano salvi e ne possano disporre a loro volontà, e li mobili si rimettano nella clemenza di sua Santità, per i quali I'illustriss. Sig. Paolo Orsino promette fare in modo che ne sij fatto ottimo trattamento. Placet. 4. Che tutto il popolo utriusque sexus e beni mobili et immobili siano salvi, e conservati da ogni ingiuria et offesa, et che ogni offesa fatta a sua Eccellenza o alcuno dell'esercito suo sia rimessa totalmente e perdonata. Placet. 5. Che nessuno di Valdilamone, Oriolo, Russio, Solarolo e Granarolo e qualunque altro suddito, o del suo essercito non habbia ad offendere o insultare alcuno del popolo qualunque occasione d'ingiuria o offesa fatta in praeteritum o esistente. Placet. 6. Che l'esercito di sua Eccell. non habbia a entrare nella cità ma andare altrove, dove a lei più parerà, ma sola possa mettere nella rocca quel numero di soldati che sia sufficiente per mantenerla. Placet ne militibus detur in praedam. 7. Che il conte Bernardino, M. Nicolò Griffone e tutti i Contestabili e soldati a cavallo et a piedi, e tutti li bombardieri e schiopettieri, maestri d'artiglieria, maestri di zecca, monetarii, e qualunque altro stipendiato al servitio del Sig. Astorgio s'intendano esser salvi, franchi e liberi, e possano andare sicuramente dove vorranno. Placet dummodo iuramento se obligent non venire contra Sedem Apostol. et hostiliter. 8. Che tutte le possessioni e beni mobili et immobili delli huomini di Faenza e suo contado essistenti in Val di Lamone, Oriolo, Russio, Granarolo e Solarolo, et in qualsivoglia luogo del dominio di sua Eccell. siano salve e liberamente restituite. Placet. 9. Che ogni religioso, che fosse stato per qualsivoglia causa spogliato de' suoi beneficii posseduti nel distretto di Faenza, sia liberamente reintegrato. Placet. 10. Che tutti i Statuti, Decreti, Constitutioni e consuetudini osservate nel tempo del Sig. Astorgio, siano confermate per l'avvenire. Placet cessante fraude. 11. Che li officii della città di Faenza e suo dominio siano distribuiti alli huomini di detta città, come si è osservato per il passato. Placet observari quod in aliis civitatibus nostris Dominii. 12. Che tutte le condannationi criminali hucusque fatte siano e s'intendano totalmente relassate et annullate. Placet. 13. Che tutti li contratti fatti per il passato per il Sig. Astore et con lui restino intieri, rati e fermi; e similmente ogni donatione, o altri contratti fatti per altri soi antecessori, purché non paiano fatti in fraude. Placet. 14. Che le monete battute per il passato per il Sig. Astore si possano spendere nel distretto di Faenza. Placet. 15. Che li beneficij della Città, Contà, Castelli e dominio a lei soggetto sijno conferiti alli originarii et abitanti in detta città e castelli e non ad altri. Placet dare operam cum Sanctiss. Domino nostro. 16. Che tutti li creditori del Sig. Astore che apparischino per libri di sua signoria rimanghino creditori in Gabella e siano soddisfatti con i datii di quella. Placet. 17. Che il popolo di Faenza havendo patito i danni che ha patito per la guerra dimanda gratia a sua Eccell. di quella immunità de praeteritis et essentione che li parerà. Placet. Datum ex faelicibus Castris Pontificiis 25 aprilis MDI. BAPTISTA ORSINUS (G.C. TONDUZZI, Historie di Faenza, 1675, pp. 560-562) |

| Home | Storia Medioevale |