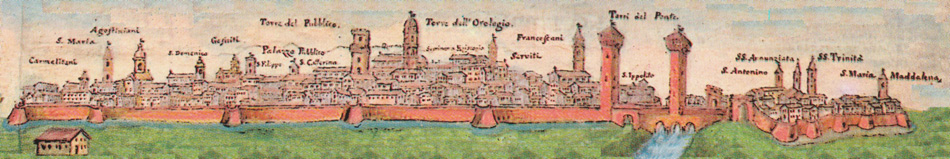

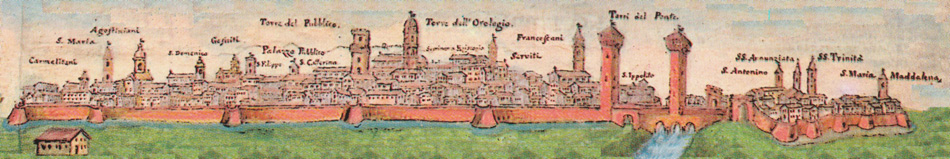

"Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita" - Dino Campana, Canti Orfici.

| Le presunte "Case Manfredi" nel Trivio di San Michele |

|

|

"Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita" - Dino Campana, Canti Orfici.

|

| Home | Storia Medioevale |

|

Credo sia più logico vedere in dette "palme" uno dei tanti motivi ornamentali tipici

del Rinascimento, più che emblemi o imprese, contrariamente allo stemma Viarani individuato da Savelli. Segue ora una rapida carrellata circa le altre dimore dei Manfredi, facendo notare che, quando non specificata, la fonte e rintracciabile nei manoscritti di monsignor Giuseppe Rosssini (10). II Tolosano segnala che nel 1103 furono distrutte le case di Alberico di Guido di Manfredo, ma non sappiamo dove fossero; dal 1413 ne sono censite in S.Maria Guidonis, probabilmente quelle ricostruite nel sito detto "il guasto" nel 1462, dove furono le case degli antenati di Astorgio II (11): in seguito tale area fu occupata dal Monte di Pietà. Dal 1447 si citano le case in S.Salvatore, dal 1430 in S.Ippolito e dal 1496 in S.Nicolò ; sappiamo poi fra 1466 e 1512 di orto e casette in S.Maria del Bondiolo, nel luogo dove fu eretta la chiesa di S.Maria Maddalena dei Gesuati. Afferma Gaetano Ballardini che Galeotto Manfredi cedette ai suoi creditori anche una casa in corso Saffi, che indica al civico 32, sul versante nord, da dove proviene un soffitto ligneo ora conservato in Pinacoteca. Facciamo presente che relativamente al "percorso dei banditori" di cui agli Statuti cittadini del 1414 è indicata la "casa di Tino Manfredi in strada maggiore", che L. Savelli posiziona, credo correttamente, all'altezza della chiesa del Suffragio; è censito anche il "trivio di S.Michele", ma non si fa cenno a proprietà dei Manfredi nei paraggi: già questo può costituire indizio. Poiché non risultano stabili in parrocchia di S.Michele, restano da analizzare quelli di S.Maria in Broilo, che personalmente ritengo fondamentali per la tesi che vado esponendo. Fra gli atti del notaio Giacomo Casali, nella seconda metà del XIV secolo (12), alcuni esponenti del casato Manfredi, precisamente Bernardo e Guglielmo del fu Giovanni e Alberico del fu Cichino, affittano ben sei case contigue, situate in detta cappella, presso la strada di Porta del Ponte (corso Saffi); poiché si nomina altra strada tra i confini, è logico ritenere che dette case fossero dislocate ai lati di via Baroncina: rimane, a ben vedere, la remota possibilità che le case fossero sul lato nord del corso, poiché sappiamo che S. Maria in Broilo aveva cura d'anime anche su un'esigua area a ridosso dell'Ospitale del SS. Crocifisso, ma se così fosse troveremmo maggior corrispondenza con la locuzione "ante domos" del Tolosano. Dai detti rogiti si apprende che Bernardo di cui sopra ed anche Riccio del fu Beltrame Manfredi abitano nella medesima cappella; per Riccio vi è anche conferma nell'anno 1417 (l3), mentre nel 1429 è qui anche Giacomo del fu Riccio (14). Ecco allora che questi Manfredi hanno case d'abitazione e da pigione nei pressi del grande orto o Broilo che nel secolo XIII era stato inglobato entro la cinta difensiva, come è risaputo: è probabile fossero qui le case di Guido ed Enrico di cui si fa menzione nel 1164 e 1168. Dobbiamo a questo punto rintracciare gli antichi proprietari dei due corpi di fabbrica ora con ingresso principale in via Comandini e contrassegnati dai civici 2 e 4 quest' ultimo, recentemente restaurato, costituì ben presto corpo unico con 1'altro, ma sull'ampio cortile pare insistessero altre abitazioni fino allo scadere del XV secolo, sui lati est e nord: infatti solamente nel 1517 si indica come confinante il convento dei Servi (15), col quale i Viarani avranno qualche attrito per via di un' apertura praticata intorno al 1551 » data che sembra essere molto vicina alla ristrutturazione del secondo chiostro, già ricordato dalla meta del XV secolo (16). L'intero corpo di fabbrica sembra essere appartenuto all'illustre e facoltoso casato Bazolini (anche Bazzolini o Bagiolini) che risulta a Faenza almeno dal XIII secolo; nel 1313 un Nicola ha già dimora in parrocchia di S.Michele (l7), come Astorgio del fu Giovanni nel 1405 e come don Giovanni Rofillo e Tomaso fratelli e figli del fu Nicola nel 1416, presso le strade da due lati (18); nel 1451 la casa di Gregorio Bazolini confina da tre lati con la strada pubblica (19). Di estremo interesse è il verbale del 17 maggio 1434 relativo all'assemblea dei parrocchiani di S.Michele per 1'elezione del proprio parroco: forse non erano presenti tutti gli aventi diritto, ma notiamo che non vi è alcun Manfredi ne’ Viarani, mentre troviamo Silvestro di ser Tomaso de Bazolinis ed inoltre 1'atto è rogato nella casa degli eredi di Astorgio Bazolini (20). La comparsa sulla scena dei Viarani, il cui ramo principale abitava in via Severoli presso un antico macello, inizia col matrimonio di tal Lorenzo con Masina di Tomaso Bazolini (21); dal 1470 abbiamo notizie di Benedetto di Gozolo Viarani che aveva sposato Giovanna Bazolini: per motivo di dote o per acquisto Benedetto diviene proprietario di parte del palazzo, per la precisione quella in angolo vie Manfredi e Comandini, che sarà poi del figlio Cesare. Dal testamento di Filippo Bazolini in data 1529 veniamo a sapere che il casato si era praticamente estinto e che la volontà del testatore era di lasciare la sua porzione di palazzo ai Servi di Maria (22), ma 1'intento non ebbe seguito per motivi a noi sconosciuti. Tralasciando altri documenti, passiamo al 1540-60, allorché Beltrame Viarani possiede 1'intero palazzo (23); fra 1567 e 1577 il palazzo è di nuovo diviso in due parti (24), mentre nel 1568 ci viene fatto sapere che vi è un ingresso in comune su via Manfredi (25). Come è noto, il palazzo perviene ai conti Pasi, probabilmente a seguito del matrimonio di Andrea con Maria Viarani (26) e ceduto dal conte Antonio a Francesco Caldesi nel 1778, ma a questa data lo stabile risulta in comproprietà con la confraternita di S.Gregorio dei Poveri Vergognosi (27); passerà poi a pieno titolo ai Caldesi. Per concludere, ricordando che l'intitolazione di via Manfredi risale ai primi anni del XIX secolo, ritengo che la congettura di un qualsivoglia storiografo faentino del passato non possa assurgere a verità storica: serve ovviamente qualcosa in più. Mi pare di aver dimostrato che sarebbe corretto denominare il complesso in oggetto non più "Case Manfredi", ma "Case Bazolini - Viarani".

Lucio Donati

NOTE1. P.Zama, I Manfredi, 1969. 2. A.Archi - A.T. Piccinini, Faenza come era, 1973. 3. Santa Maria dei Servi di Faenza, 1975. 4. Ravennatensia - VI, 1977. 5. S. Golfieri, Faventia - Faenza, 1977. 6. Sezione archivio di Stato Faenza, corporazioni religiose, Camaldolesi di Fonte Avellana in S.Maria foris portam, vol. 1, rogito 8 marzo 1336. 7. M. Mazzotti, Un documento manfrediano inedito; 1'atto di vendita di Francesco I Manfredi del 1343, in Manfrediana 35/36, 2002. 8. Faenza medievale e rinascimentale, 1992; vedasi anche in Faenza - il rione giallo. 1999. 9. Bollettino "Faenza" del MIC, 1922 p. 89: articolo di Gaetano Ballardini. 10. Schedario a soggetto alla voce "Manfredi", presso la Biblioteca comunale. 11. Sez. archivio di State Faenza, notarile Faenza, vol. 134 p. 124. 12. Ibidem, vol. 1, dal 1369 al 1374. 13. Ibidem, vol. 9 p. 142. 14. Sezione archivio di Stato Imola, Demaniale, convento di S.Domenico d'Imola, 1/8098, 30 agosto 1429: testamento di Bencivenne Cavina di Faenza. 15. Notarile Faenza, vol. 366 p. 168: testamento di Cesare Viarani. 16. M.Gori, in La biblioteca comunale di Faenza, 1999. 17. Sez. archivio di Statd Faenza, pergamene, B, 9, 3 — 2. 18. Notarile Faenza, vol. 9 p. 172. 19. Ibidem, vol. 58 p. 78. 20. Ibidem, vol. 29 p. 38. 21. Ibidem, vol. 94 p. 72, anno 1467. 22. Ibidem, vol. 1194 p. 52. 23. Ibidem, vol. 1174 p. 81; vol. 1182 (anno 1546) e vol. 1442 p. 238. 24. Ibidem, vol. 1693 p. 103; vol. 975 p. 4. 25. Ibidem, vol. 1458 p. 136. 26. Ibidem, vol. 3807 p. 15. 27. Ibidem, vol. 4672. |

| Home | Storia Medioevale |