| La fine della Signoria dei Manfredi |

|

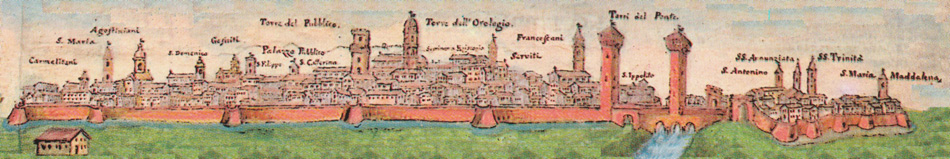

| "Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita" - Dino Campana, Canti Orfici. |

| Home | Storia Medioevale |

|

La fine della Signoria dei Manfredi

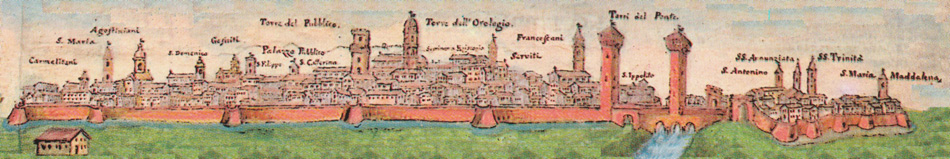

di Michele Orlando La resa di Faenza (1501) in un manoscritto spagnolo conservato nella Biblioteca Capitolare e Colombina di Siviglia Quello dell’epilogo della Signoria dei Manfredi è uno dei momenti forti della storia di tutta la città di Faenza e della Romagna intera. Un recente e stravagante volume di Gigi Monello, dal titolo Il Principe e il suo Sicario. Come Cesare Borgia tolse dal mondo Astorre Manfredi. Con note sparse sopra la mente di un tiranno, sollecita a riprendere nelle mani la Storia di Faenza, a rileggere cioè le congiunture più martorianti la città alla fine del Quattrocento, ad approfondire, sulle carte ancora inedite o poco note, le vicende politiche e istituzionali che hanno caratterizzato per tre lunghi secoli il Comune di Faenza e la Comunità di Val di Lamone, in preda alle sempre più prepotenti smanie di Rodrigo Borgia, conosciuto col nome di papa Alessandro VI, che vuole metter fine al secolare disordine del suo stato deponendo tutti i vicari di Romagna. Quella del vicariato in effetti è una questione spinosa, che già da tempo obbligava le regioni sottoposte al dominio temporale dei pontefici a concedere una copiosa somma di denaro in cambio del governo del territorio, composto da corpi politici quali città, borghi, terre e castelli spesso instabili e non sempre retti efficacemente dai propri signori. Senza dire delle città, cioè di quelle realtà urbane che deducono la propria autorità anche dal fatto che possono contare sulla presenza di un vescovo, così come è consolidato nel pensiero politico di giuristi medievali quali Bartolo di Sassoferrato («civitas verum secundum usum nostrum appellatur illa quae habet episcopum»). E il vescovo Federico è stato su Faenza davvero influente, tanto da sfoderare prerogative signorili al pari del fratello Carlo. Dopo l’avventura signorile di Galeotto (1477-1488), fratello osteggiato insistentemente dalle cattive condotte di Federico e Carlo, che si conclude tragicamente il 31 maggio 1488, Faenza è una città orfana e al tempo stesso stretta nella morsa di tre potenze, i Fiorentini rappresentati in città da Giovanbattista Ridolfi, che prende in custodia l’infante erede Astorre III di soli tre anni, i Bolognesi con Giovanni Bentivoglio, che ambisce a divenire signore della città giacché Astorre (Astorgio III), suo nipote, non avrebbe potuto reggere la signoria per la sua tenerissima età, e gli Sforza rappresentati dal capitano Giovan Pietro Carminati di Brembilla, detto il Bergamino. Manca all’appello Venezia, che presto si affaccia sulla scena, cioè quando è chiara la regrediente influenza dei Fiorentini, che piuttosto devono fare i conti con i Francesi di Carlo VIII (1494). I giorni dopo la morte di Galeotto furono convulsi e cruciali per le sorti di Faenza: il 2 giugno 1488 il capitano sforzesco Carminati presenzia nel duomo di Faenza, insieme con Giovanni Bentivoglio, non al funerale di Galeotto ma alla liturgia solenne con la quale il figlio del Manfredi, Astorgio III, è proclamato signore. Quella di Astorgio III è una signoria breve (1484-1502). Gli Sforza di Milano fanno di tutto per esorcizzare il demone veneziano, che tenta di mettere le mani sui territori romagnoli lisciando il Consiglio di reggenza faentino che alla fine del 1495 finisce per cedere a Venezia. I Faentini vengono soggiogati dalle manovre del provveditore veneziano a Faenza, Domenico Trevisan, che fa di tutto per indebolire ed esautorare la reggenza faentina, facendo credere che ogni suo interesse sia proiettato sul giovane principe a salvaguardia della signoria su Faenza. La città e gli ottimati abboccano. Dopo la morte di Carlo VIII (1498), è il nuovo re di Francia Luigi XII a destare preoccupazione, specie quando occupa Milano (1499) facendosi annunciare dal duca di Valentinois Cesare Borgia, figlio di papa Alessandro VI. Luigi nomina infatti il Borgia luogotenente e questi punta dritto verso la Romagna, perché le sue intenzioni sono quelle di farsi principe di uno Stato pontificio. Succede anche che i Faentini tengono molto alla Signoria ma nondimeno in una sottilissima sfera di autonomia. Autonomia che sarà presto compromessa dalla più che preoccupante alleanza tra Venezia, Francia e Alessandro VI. È proprio Venezia a farne le spese: il papa, infatti, cogliendo come pretesto le more nella corresponsione dei profitti spettanti alla Santa Sede, fa decadere i vicariati apostolici in Romagna. Venezia si vede sfuggire una grande opportunità sulle terre romagnole, dato che da un lato ha i Turchi che premono nel Mediterraneo minacciando le proprie forze commerciali, dall’altro ha proprio il Papa che la invita a cedere Faenza, Rimini e Pesaro in cambio di un sostanzioso aiuto nella lotta contro gli infedeli. Ovviamente cede e Cesare occupa Pesaro e Rimini. La Val di Lamone si arrende al Papa. Resta Faenza, sola, “cità ostinata” ma fiera. Fino all’ultimo.

Ma la fine è giunta. A Roma saranno trucidati in Castel Sant’Angelo nel giugno 1502. |

| Home | Storia Medioevale |