| Monte di Pietà, gli ebrei e l'usura |

|

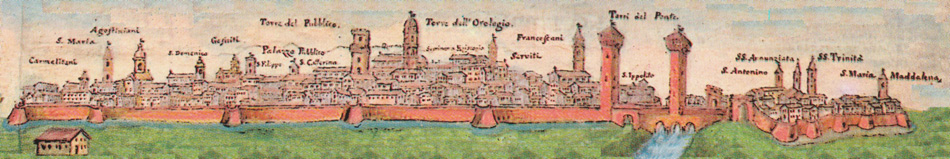

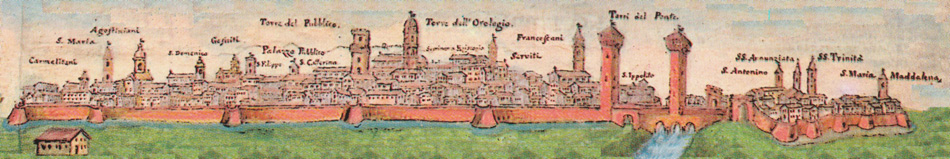

| "Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita" - Dino Campana, Canti Orfici. |

| Home | Storia Medioevale |

|

IL MONTE DI PIETA’, GLI EBREI E L’USURA

di Luigi Solaroli E’ risaputo che i Monti di Pietà, assieme all’altra istituzione dei Monti Frumentari (1) furono iniziative di un programma di riforme religioso-sociale, portate avanti dai francescani nella seconda metà del ‘400. Il primo Monte fu istituito a Perugia nel 1462 e il primo Frumentario a Foligno nel 1488: del primo fu gran propagandista, ma del secondo fu vero ideatore fra Andrea Ronchi da Faenza, predicatore francescano morto ai primi del ‘500. Faenza, nel XV secolo, viveva essenzialmente d’agricoltura, quindi non aveva grandi mercanti, né imprenditori sia nel commercio sia nell’artigianato. La mancanza di questi non permetteva l’esistenza delle banche, ma sviluppava l’esercizio di piccoli usurai locali, per far fronte all’esigenza di liquido molto richiesto. Chi provvedeva a questa fisiologica «fame di denaro»? Un po’ tutti quelli che avevano un certo capitale liquido: mercanti, merciai, speziali, ma anche notai, osti, ed anche donne per lo più vedove che mettevano a frutto il capitale lasciato dal marito in nome dei figli minorenni. Quali fossero gli interessi, non è dato sapere perché la Chiesa condannava come usura qualsiasi tipo d’interesse e per non incorrere nelle sanzioni canoniche (sepoltura senza ceri e in terra sconsacrata), il prestatore, pur ricorrendo all’atto notarile, aggirava facilmente l’ostacolo mettendo una penale se il prestito non era pagato alla scadenza (che era molto ravvicinata), oppure si scriveva una somma inferiore a quella effettivamente imprestata.

Gli ebrei e l’usura Diverso il discorso con i prestatori ebrei; essendo costoro già condannati in partenza all’inferno, essi potevano macchiarsi del peccato d’usura, quindi non solo prestare denaro a interesse, ma specificare nel contratto notarile il tasso richiesto, tasso che variava normalmente fra il 30 e il 40 %, e fu proprio questa singolare situazione che spingerà molti ebrei nel medioevo, a specializzarsi nell’“attività feneratizia” aprendo banchi di prestito dovunque. Gli Statuti della Città del 1410, riportavano l'attività feneratizia ebraica come consuetudine inveterata, pur tuttavia il prof. Cesare Finzi, nel volume ”Faenza nel Novecento”, indica la prima presenza ebraica, documentata in un atto notarile del 1441, un certo Gaio d’Emanuele da Cento, che risiedeva presso la chiesa di S. Michele, situata all’incrocio di via Torricelli e Manfredi, ma il più ricordato e importante era quello gestito dai fratelli Lazzaro e Crescimbene situato in zona s. Bartolo (ora chiesa dei Caduti). Lazzaro, oltre al banco dei pegni, esercitava l’arte medica alla corte dei Manfredi e di Lorenzo il Magnifico a Firenze. Si racconta che fosse lui a prestare i cinquanta ducati necessari al Duomo di Faenza, per pagare la decima papale. Curiosamente, per ottenere il prestito, fu impegnata la rosa d’oro donata alla Cattedrale da Astorgio I che, a sua volta, gli fu regalata dal papa Bonifacio IX nel 1390. Il medico Lazzaro visse in Faenza sino all'espulsione dalla città in seguito ad un sermone di Bernardino da Feltre, che disapprovava la sua popolarità e il prestigio di cui godeva presso la popolazione cristiana. Gli ebrei piantarono così, col pieno favore dei Manfredi, una loro piccola comunità in Faenza, dotata di sinagoga e di un proprio cimitero. Certo che se da un lato gli ebrei favorivano i Signori di Faenza per il frequente ricorso al prestito, non potevano dall’altro, non acuire l’intransigenza religiosa popolare e l’odio sociale verso quei forestieri, un po’ speciali, ritenuti il supporto economico-finanziario di un regime fiscalmente e spesso anche politicamente oppressivo. Ebbero quindi favorevole accoglienza popolare le infiammate prediche di Bernardino da Feltre dei frati Minori Osservanti, che fu a Faenza nell’autunno del 1491 per propagandare da un lato, una guerra radicale alla “perfida voragine della maledecta usura et maxime delli zudei” e dell’altro l’istituzione di un Monte di Pietà che avrebbe prestato il denaro al modico interesse del 5% a copertura delle spese d’amministrazione. I capitoli originari di fondazione sono depositati presso la Biblioteca Comunale e vergati su dieci fogli di pergamena dal notaio faentino Bartolomeo Torelli datati 12 Ottobre 1491. Nell’aprile del 1555, un frate domenicano, il cui ordine aveva sostituito i francescani reputati in odore d’eresia, pronunciò un’arringa davanti al Consiglio Generale di Faenza, per denunciare la «…disonestà degli ebrei e le usure». Solo tre mesi dopo uscì la Bolla «cum nimis absurdum», di papa Paolo IV, che impose gravissime costrizioni alla comunità ebraica fra cui quella di abitare nei ghetti. Lo stesso mese il Consiglio faentino formò un comitato di quattro consiglieri per la ricerca di un luogo «degno». Nel dicembre del 1555, si scelse una casa in via Pescheria, detta «a viôla» o «strada dei giudei». I banchi ebraici resteranno presenti fino alla fine del Cinquecento, quando una bolla pontificia decretò che tutti gli ebrei sudditi dello Stato della Chiesa, dovessero concentrarsi nelle due sole città di Roma e Ancona. Il Monte di Pietà Il 12 ottobre del 1491, Astorgio III Manfredi sigla l’erezione del Mons Pietatis. Il Monte di Pietà era sostanzialmente un ente di beneficenza atto a lenire con i suoi piccoli prestiti le difficoltà finanziarie della gente modesta. La dotazione di capitale fu costituita attraverso la raccolta pubblica di fondi. A questa il Comune aggiunse il ricavato delle multe inflitte a chi contravveniva alle leggi suntuarie. In seguito il patrimonio del Monte fu accresciuto da numerosi lasciti testamentari. I capitoli del 1491 dicevano che il Monte aveva sede nella “Caxa del spedale della caxa de Dio della comunità di Faenza”, cioè in Corso Mazzini, sede delle Opere Pie Riunite. Si trasferì poi nell’attuale via P. M. Cavina e infine, nel 1507, il Governatore veneto assegnò ai Rettori del Monte, il terreno delle antiche case manfrediane denominato del “guasto”. Il “guasto” si riferisce a un episodio del 1361, che vide demolite le case dei Manfredi da parte del Card. Albornoz, per punire lo scomunicato Giovanni di Riccardo Manfredi considerato traditore della Chiesa.

Nota 1) «Monti Frumentari» nacquero alla fine del XV secolo per prestare ai contadini più poveri il grano e l'orzo per la semina. Essi si rivolgevano in particolare ai tanti che vivevano in condizioni di pura sussistenza costretti a mangiare anche quanto doveva essere riservato alla semina. La loro funzione era di costituire un supporto al ciclo agrario. A tal fine per il loro funzionamento i contadini partecipavano con giornate di lavoro gratuito in occasione della semina e del raccolto e l'esito era conservato come semenze da distribuire ai contadini che ne erano privi. Quando nei magazzini c'erano grosse eccedenze, una parte era venduta e il denaro così ottenuto era utilizzato per la creazione di «Monti Pecuniari» al fine di prestare agli agricoltori le somme per le spese del raccolto a un tasso del 5%. |

||||||||||||||||

| Home | Storia Medioevale |