|

L'ATTENTATO A RIVAROLA

Angelo Emiliani

Nè col veleno nè con un colpo di pistola: i carbonari ravennati non

riuscirono a uccidere il cardinale Agostino Rivarola. Se erano giunti a

una determinazione simile, il solco che divideva l'alto prelato e i

cospiratori - allora venivano definiti «settarj», oggi «patrioti» -

doveva essere davvero profondo. Si vuole che la prima loggia massonica

di Ravenna sia stata «La Pigneta» sorta nel 1806 in pieno clima

napoleonico. Gli anni che seguirono la Restaurazione videro la nascita

di numerose altre società segrete fra le quali la Carboneria, diffusa

soprattutto in Romagna per opera del forlivese Piero Maroncelli, e in

Lombardia. A Ravenna si contavano tre sezioni: «la Protettrice» perché

influente e in grado di esercitare un controllo sulle altre, «la

Speranza» formata da studenti e «la Turba» nella quale confluivano

artigiani e operai, gente più disposta all'azione. Il carattere

antiaustriaco e anticlericale della Carboneria, assieme ai fatti di

sangue dovuti alla sua attività, costituiva motivo di forte

inquietudine a Roma: si temeva che l'Austria, prendendo a pretesto

questo stato di cose ai confini del Lombardo-Veneto, varcasse il Po per

imporre il proprio ordine. Tanto che il segretario di Stato della Santa

Sede, cardinale Ercole Consalvi, ordinò nel 1821 al cardinale Antonio

Rusconi, a capo della Legazione di Ravenna, di sbarazzarsi dei

personaggi più pericolosi confinandoli o mettendoli comunque in

condizioni di non nuocere.

|

|

|

Cardinale Antonio Rusconi (1743-1825)

|

Cardinale Ercole Consalvi (1757-1824) segretario di Stato di Pio VII

dal 1800 al 1806 e dal 1814 al 1823. |

Cardinale Agostino Rivarola (1758-1842). |

|

Gli arresti in massa dei mesi seguenti non risolsero il problema.

L'uccisione del conte Domenico Matteucci direttore provinciale di

polizia, avvenuta il 5 aprile 1824, indusse i vertici dello Stato

Pontificio a inviare nelle Quattro Legazioni (Bologna, Ferrara, Ravenna

e Forlì) uno degli uomini più energici, il cardinale Agostino Rivarola,

nominato Legato a latere con ampi poteri. Indagini a tappeto e un

deciso giro di vite - la prima misura di polizia adottata fu

l'istituzione della cassetta delle denunce - portarono al processo

conclusosi con la sentenza del 31 agosto 1825 a carico di oltre 500

persone, soprattutto ravennati e faentini, appartenenti a tutti gli

strati sociali. Furono comminate sette condanne alla pena capitale (poi commutate in

prigionia perpetua), 13 ai lavori forzati a vita, sei alla prigionia

perpetua, 94 ai lavori forzati e alla reclusione per varia durata e 386

al «precetto politico», ovvero ad un regime di sorveglianza

particolarmente vessatorio.

Concluso il processo, il cardinale Rivarola

avviò un tentativo di pacificazione fra carbonari e sostenitori del

potere temporale (e di quel periodo «il matrimonio dello Stradone» a

Faenza fra giovani e ragazze appartenenti alle opposte fazioni), mise

mano ad innovazioni in campo amministrativo e intensificò l'opera dei

frati predicatori contro il liberalismo e le idee rivoluzionarie.

Tuttavia l’eccesivo rigore e l'insensibilità verso i fermenti che

agitavano la Romagna gli valsero la reputazione di reazionario e

l'avversione senza appello dei carbonari. L'attentato maturò in questo quadro. |

L'attentato al Cardinale Agostino Rivarola in

un'illustrazione di Edoardo Matania.

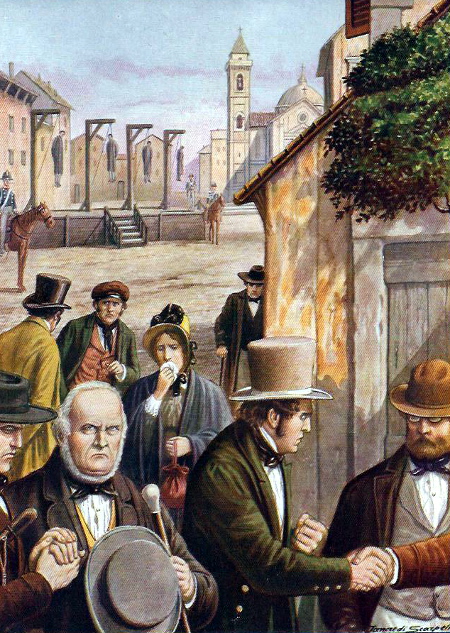

I patrioti Ortolani, Zanoli, Montanari e Rambelli giustiziati in

Ravenna il 13 maggio 1828 e tenuti appesi alle forche una intera

giornata, illustrazione tratta da: Paolo Giudici, Storia d'Italia

, vol. IV, edizioni Nerbini 1932.

|

La sera del 23 luglio 1826 un gruppetto di cospiratori attese a lungo

il cardinale nei pressi di palazzo Rasponi dove si era recato per un

colloquio con la signora Amata Spinelli consorte del conte Gabriele. Lo

videro infine uscire dal portone attorniato da alcuni servitori che

reggevano fiaccole accese e salire in carrozza in compagnia del

canonico Ignazio Muti. Fu allora che uno - probabilmente Angiolo

Ortolani «ministro del forno pubblico», lo stesso che aveva già tentato

di uccidere il Rivarola avvelenando il pane a lui destinato - si

avvicinò deciso, afferrò lo sportello e sparò un colpo di pistola che

finì però per colpire il canonico. «Rivarola - scrisse un secolo dopo

la "Rassegna storica del Risorgimento" riportando le parole di Domenico

Antonio Farini, a sua volta assassinato nel 1834 "per odio politico" -

parve non si dimostrasse punto alterato. Andò a cena e cenò, andò a

letto e dormì». Tuttavia fin dai giorni seguenti ritenne più salutare

stabilirsi dapprima a Faenza, poi a Forlì da dove scrisse al fratello

per rassicurarlo sulle sue condizioni, aggiungendo di essere

«tranquillo di spirito» e sorpreso per l'accaduto.

Fu il Governo pontificio a richiamarlo a Roma, inviando al suo posto

una commissione di giudici incaricata di rintracciare i responsabili e

punirli. Presieduta da monsignor Filippo Invernizzi, arrivato con una

scorta di 180 uomini armati 60 dei quali a cavallo, e dal colonnello

dei carabinieri Giacinto Ruvinetti, conosciuto a Ravenna per i metodi

brutali e autoritari, la commissione non andò tanto per il sottile

quanto ai metodi adottati. Delazioni, carcerazioni arbitrarie e sevizie

resero ancora più largo il fossato con buona parte della popolazione.

L'inchiesta si concluse due anni dopo con la condanna «all'estremo

supplizio» di cinque persone, pronunciata a Faenza il 9 maggio: oltre

ad Angiolo Ortolani, furono affidati al boia - il tristemente celebre

«mastro Titta», ovvero Giovanni Battista Bugatti - il calzolaio e

possidente Luigi Zanoli, il barbiere Gaetano Montanari, il cappellaio

Gaetano Rambelli coinvolto nell'assassinio del conte Matteucci e

l'ebreo lughese Abramo Isacco Forti soprannominato Marchino per

complicità nella morte del fratello Mosè. Furono impiccati il 13 maggio

1828 in piazza degli Svizzeri, l'attuale piazza Garibaldi, e i loro

corpi restarono esposti quale macabro ammonimento fino al giorno dopo

in una città sgomenta e deserta.

Ravenna, Piazza Maggiore (ora Piazza del Popolo) in una incisione di fine '800.

Ravenna, Piazza Maggiore (ora Piazza del Popolo) in una incisione di fine '800.

|

|