|

La Torre del Pubblico (o Torre Vecchia)

di Marco Santandrea

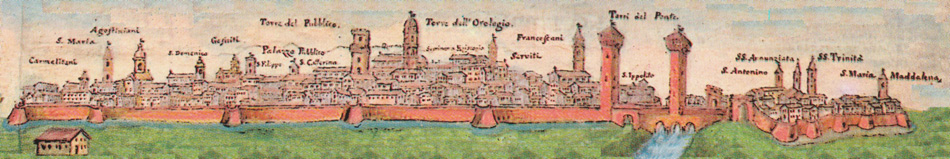

Nel corso dei secoli il cielo di Faenza ha visto alternarsi numerosi

campanili e torri in buona parte scomparsi per i motivi più vari. Fino

a duecentoquarant’anni fa in città svettava una torre che dal Medioevo

in poi fu uno dei principali riferimenti della vita faentina: La Torre

del Pubblico. La storia di questo monumento è strettamente legata a

quella del Palazzo del Podestà, del quale faceva parte; la torre si

trovava infatti in quella che oggi è la Piazza Martiri della Libertà,

zona che un tempo era completamente edificata con costruzioni in parte

a servizio proprio del Palazzo stesso. Più precisamente era posizionata

in quella parte di Palazzo che oggi è riconoscibile per via dei

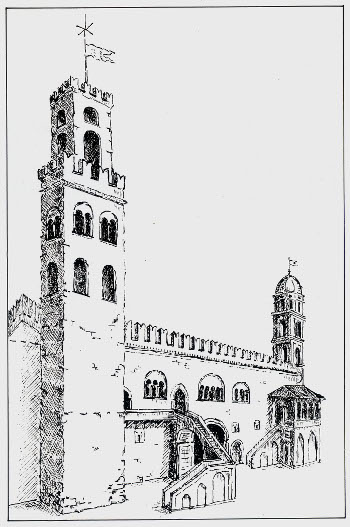

laterizi più scuri. La struttura era a pianta rettangolare, con lato

maggiore di circa 8 metri (posto verso la Piazza Maggiore, oggi “del

Popolo”) e lato minore di 5,27 metri; l’altezza era tra i 41 e i 48

metri (a seconda delle fonti consultate). Il corpo rettangolare (dotato

di due ordini di finestre, uno a tutto sesto e l’altro costituito da

bifore) si innalzava fino ad un terrazzo merlato alla ghibellina, nel

quale si ergeva un torricino più piccolo che terminava infine con una

banderuola. Anche questo torricino era merlato, e ospitava le due

campane delle quali parlerò fra poco.

|

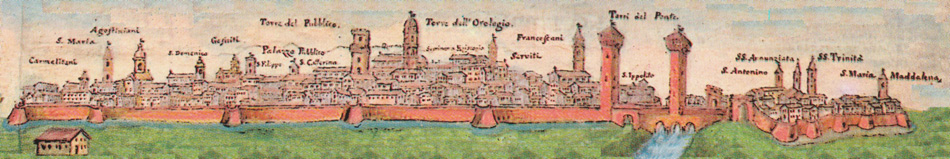

A sinistra,

la Torre

Pubblica in una ricostruzione di Ino Savini.

A destra,

la Torre Pubblica

in un disegno di

G. Battista Boschi, che assieme a G. Battista Campidori

elaborarono nel 1764

un progetto per rinforzare la Torre, che pendeva

verso est.

|

|

La Torre del Pubblico risaliva al 1270; negli anni precedenti il

Palazzo era stato ampliato o comunque restaurato, e fu in quel periodo

che si decise l’edificazione della nuova Torre per ospitare la campana

(non si sa con precisione se si trattò di una edificazione ex novo o di

un semplice ampliamento). Inizialmente la campana presente doveva

essere solamente una, e aveva come scopo principale la convocazione

delle assemblee (queste ultime si riunivano al suono della campana già

dal 1214); dal 1294 i documenti ci comunicano che le campane erano

diventate almeno due: quella grossa, che venne rifusa nel 1371 (e/o nel

1342) e nel 1647 (dopo che si crepò per colpa di alcuni beccari che

erano di guardia), nel corso dei secoli venne utilizzata: per suonare

l’Aurora, per battere le ore, per chiamare il Consiglio Generale e i

Cento Pacifici, per avvisare che il Magistrato era a palazzo, e per

indicare l’orario di chiusura e apertura delle Porte.

|

Nell’immagine a sinistra è evidenziata l’area dove si innalzava la

Torre del Pubblico, a destra la Torre nel Prospetto della Piazza

Maggiore di Giuseppe Pistocchi.

|

|

La seconda campana era quella piccola, detta “della Ragione” (o

“Raffanella”); portava l’iscrizione ☩ Vox Dni ☩ A. D. 1260, e secondo

le memorie di Fra Sabba era “certo squillante e buona, ma la più

tormentata et martirizzata che nessuna altra campana di tutta Italia”.

Questa campana suonava: cinque botti per delitti e omicidi, sette botti

in caso d’incendio. Nel 1527 si decise inoltre che la campana doveva

suonare un’ora prima dell’Ave Maria e a due ore di notte; dopo questo

suono era vietato a chiunque di girare senza lume. Infine, la

Raffanella suonava di notte anche per avvertire gli Osti di chiudere le

bettole.

Ma le campane di questa torre, oltre a scandire la vita cittadina,

venivano suonate in molte altre occasioni: nel ‘700 un atto ci avvisa

che queste ultime suonavano durante tantissime festività religiose

(B.V. delle Grazie, del Fuoco, degli Angeli, della Concezione; S.

Pietro, S. Savino, S.ta Umiltà, S. Nevolone, S. Giacomo Filippo

Bertoni, S. Vincenzo, S. Nicola ecc.), tanto che nel 1770 si decise che

chi voleva farle suonare doveva pagare uno Scudo. Durante i secoli nei

quali la Torre del Pubblico rimase in piedi, fu ovviamente restaurata:

sappiamo che nel 1427 essa fu fortificata, abbellita, ampliata e

riparata (fu imposta quindi una tassa per le spese). Anche nel 1584 si

fecero dei lavori alle fondazioni e ai merli del terrazzo, così come

nel 1647.

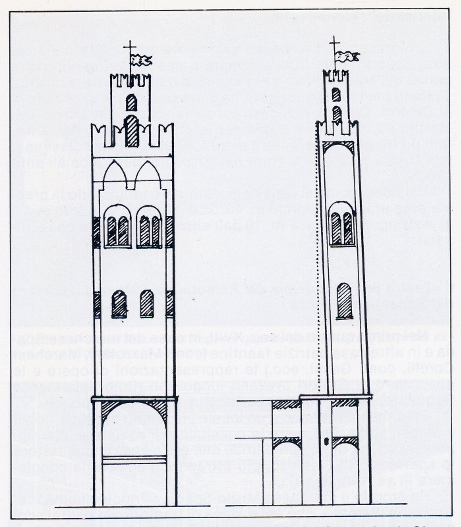

Il progetto dell’Arch. Giuseppe Pistocchi, mai realizzato.

|

Nel frattempo era stata costruita la Torre dell’Orologio, e la Torre

del Pubblico venne chiamata col nuovo appellativo di “Torre Vecchia”.

Il 2 dicembre del 1776 il Consiglio venne convocato d’urgenza perché il

torricino della Torre stava per crollare. Furono sentiti gli architetti

Campidori e Morigia, quest’ultimo dopo la perizia del 23 novembre

sconsigliò di procedere a restauri (troppo dispendiosi); suggerì invece

di demolire la torre fino al tetto del Podestà, e così si fece: lo

stesso 2 dicembre il Consiglio approvò lo “sfacimento” della Torre

Vecchia; i mattoni, puliti dalla calce, vennero riutilizzati nelle

fondamenta del Teatro Masini.

Le cause della demolizione si devono principalmente al problema delle

fondamenta che il monumento aveva già presentato anche nei secoli

precedenti: la Torre Vecchia era infatti pendente verso l’attuale

Biblioteca, ma il problema ben noto era stato affrontato con la

costruzione di un arco di rinforzo, che tuttavia alla fine del ‘700

stava cominciando a cedere.

Abbattuta la Torre, le campane rimasero sei mesi senza suonare, finchè

nel luglio del 1777 vennero poste nella Torre dell’Orologio: la

Raffanella trovò posto nel penultimo piano, la campana grossa in quello

inferiore.

|

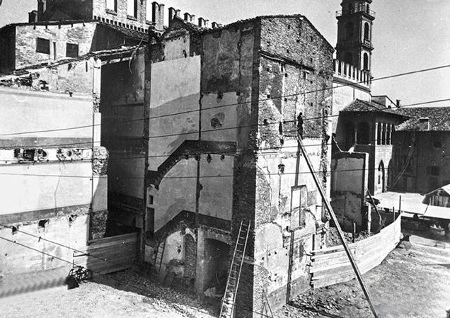

1938. La demolizione del quartiere sorto attorno al Palazzo del Podestà

|

Doveva tuttavia trattarsi di una soluzione provvisoria,

perché il Consiglio intendeva realizzare il progetto del Pistocchi, che

prevedeva la realizzazione di una nuova sistemazione lungo il Loggiato

Comunale opportunamente monumentalizzato. Non trovando però i 3600

Scudi necessari, le due campane rimasero “provvisoriamente” sulla Torre

Civica fino al 17 novembre 1944, quando crolleranno assieme al

monumento. Il basamento rimanente della Torre Vecchia, inglobato nel tessuto

edilizio circostante, verrà demolito nel 1938 per realizzare il

progetto del Mercato Coperto (attuale Piazza Martiri della Libertà).

Bibliografia:

Antonio Medri, Un Panorama di Faenza del ‘700, Faenza 1928.

Andrea Dari, Il Palazzo del Podestà di Faenza, Faenza 2006.

|

|

Con questo articolo inizia la collabora a HistoriaFaentina Marco Santandrea,

curatore della pagina Torre dell'Orologio, presente dal 2011 su Facebook

per far conoscere la storia faentina tramite fotografie storiche

accompagnate da descrizioni. Dal 2017 alle fotografie sono stati

affiancati video nei quali Marco Santandrea vi accompagnerà in girò per

la città alla scoperta di storie e curiosità. Con più di 6000 “mi piace” la pagina è ormai un punto di riferimento

della storia faentina, soprattutto per quanto riguarda l’ultimo secolo.

|

|