|

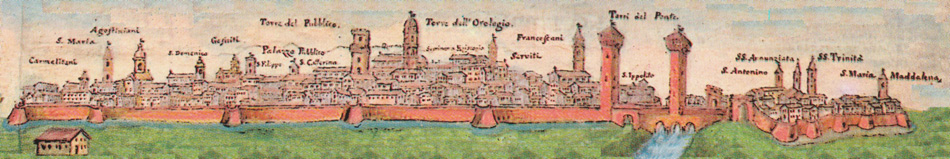

Leonardo da Vinci in Val di Lamona

Gian Paolo Costa

La

presente epoca del pontificato Bergoglio pare lontana molti anni luce -

non solo secoli (e non moltissimi!) - dai tempi dei Papi sovrani.

Il 26 agosto 1492, ventritrè giorni dopo la partenza di Cristoforo

Colombo per l'America (dove il genovese sbarcherà, il 12 ottobre), lo

spagnolo Rodrigo Borgia viene incoronato Papa-Principe della

Chiesa: Alessandro VI , 214°

Papa. Era padre di sette figli, tra i quali passeranno alla Storia il

primogenito Cesare (noto come "il Valentino", in quanto cardinale di

Valencia e duca di Valentinois) e la figlia Lucrezia.

Alessandro VI

conduceva una vita da vero... sovrano laico e per questo venne

duramente attaccato dal Domenicano Girolamo Savonarola, nativo di

Ferrara, che fece la fine che sappiamo: impiccato e poi bruciato; le

sue ceneri, assieme a quelle di fra Domenico e fra Silvestro impiccati

prima di lui, furono sparse in Arno. Il papa assecondò le ambizioni sfrenate di Cesare, che ambiva a un

proprio ducato e aveva posto gli occhi sul Montefeltro e la Romagna. Il

Valentino fu messo in grado di eliminare con estrema ferocia le

signorie dei Montefeltro a Urbino, dei Malatesta a Rimini, di Caterina

Sforza a Forlì e Imola, e dei Manfredi a Faenza. Caduta Faenza

nell'aprile del 1501, Astorre Manfredi e il fratellastro Giovanni

Evangelista (coetaneo perché figlio di Cassandra Pavoni) furono chiusi

in Castel Sant'Angelo: saranno strangolati e gettati nel Tevere l'anno

successivo, insieme ai loro "maestri di camera". Astorre/Astorgio, del

quale si tramanda l'avvenenza, era allora poco più che diciassettenne.

Dall'età di tre anni, ovvero dall'assassinio del padre Galeotto per

volere della consorte Francesca Bentivoglio, che non perdonava il

rapporto del marito con l'amante Cassandra Pavoni che proseguiva nel

convento di San Maglorio, Astorre veniva allevato e cresciuto in

Faenza, da istitutori, perché i faentini desideravano succedesse al

padre.

|

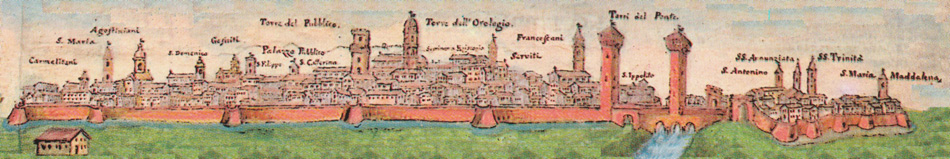

"...son

tutte di terra da fare boccali come si dimostra, in Val di Lamona, fare

al fiume Lamona (q) nell'uscire del Monte Appennino far le

predette cose nelle sue rive".

Boccale con stemma dei Manfredi.

Signori di Faenza. Maiolica,

fine sec. XIV - inizio sec. XV.

|

Una volta costituito il proprio ducato - che peraltro ebbe vita molto

breve anche per la morte del Padre-Papa per un attacco di malaria. Il

18 agosto 1503 - il Valentino si rivolse all'ingegnere/architetto

militare allora più "gettonato" per ammordernare le strutture

difensive: Leonardo da Vinci. Tra l'agosto (un mese che si ripropone,

in questa vicenda!) e il dicembre 1502, Leonardo visita le città

Romagnole, militarmente importanti, lungo la via Emilia, sotto il

diretto controllo del Valentino. Si muove liberamente grazie al

lasciapassare rilasciatogli (pervenuto ai giorni nostri) e appunta le sue osservazioni sul taccuino L.,

ora a Parigi dopo il passaggio per la penisola di Napoleone (!).

È a

Rimini, a Cesena, a Cesenatico (dove disegna il porto canale e ne

esegue una splendida immagine prospettica dall'alto), passa per Faenza

e, infine sosta a lungo, alcuni mesi, sino a dicembre, a Imola: città

quest'ultima "di confine" e da lui - e probabilmente dal suo "datore di

lavoro" - giudicata militarmente più importante. Qui, tra l'altro,

esegue la splendida, e per concezione modernissima, mappa di Imola oggi

nel fondo Windsor della Regina d'Inghilterra. Di e su Faenza, Leonardo

ci lascia - molto probabilmente, ma considerando il contesto potremmo

dire sicuramente - un'immagine del Duomo, non ancora ultimato, e alcuni

appunti che fanno riferimento diretto alla geologia locale

appenninica e all'artigianato ceramico. Nel codice Hammer (1504-1506) accenna alla presenza in val di Lamona di terra da fare boccali,

boccali che si fabbricano sulle rive del fiume medesimo, ovviamente a

Faenza! Per poi aggiungere: "...dove per antico li monti Appennini

versavano li lor fiumi nel mare Adriano, li quali in gran parte

mostrano in fra li monti gran somma di nichi [conghiglie fossili]

insieme coll'azzurrigno terren di mare...". Alla luce di queste e altre

veloci notazioni geologiche "romagnole", non è escluso che Leonardo a

Faenza abbia risalito un tratto della val Lamone in direzione di

Firenze (o, vedi mai, che l'abbia percorsa in occasione di un suo

trasferimento Firenze-Romagna). |

Dal libro: "Il lasciapassare di

Cesare Borgia a Vaprio d'Adda

e il viaggio di Leonardo in Romagna"

testi di Sandra Faini - Lorella Grossi

|

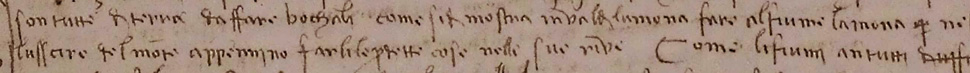

I SUOLI DI ROMAGNA

Le

annotazioni di ordine geologico attinenti alla Romagna sono

prevallentemente contenute nel codice Hammer, l'unico manoscritto cui

Leonardo abbia cercato di dare una forma organica. La datazione del

manoscritto non è sicura: tuttavia la maggioranza degli studiosi

collocano la sua compilazione tra il 1505 e il 1508 e Calvi lo destina

in epoca immediatamente successiva al viaggio leonardiano in Romagna.

Le annotazioni geologiche che riguardano quest'ultima, fissate ai fogli

9 recto, 10 recto e 36 recto, evidenziano, da un lato, il profondo

grado di conoscenza del terreno raggiunto da Leonardo, possibile solo

all'indomani di una lunga permanenza in Romagna, dall'altra possiedono

anche il sapore di ricordi personali. Così nel foglio 9 recto Leonardo

dimostra di conoscere perfettamente la causa della presenza di "nichi",

vale a dire di fossili marini, sui monti dell'Appennino e

contemporaneamente da una poetica definizione delle argille azzurre,

definendole "azzurrigno terren di mare".

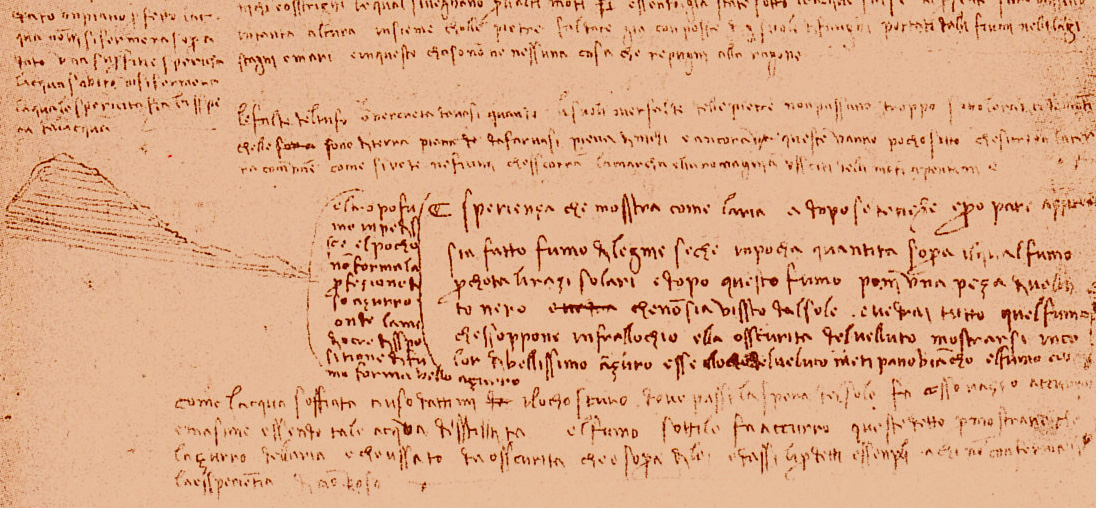

|

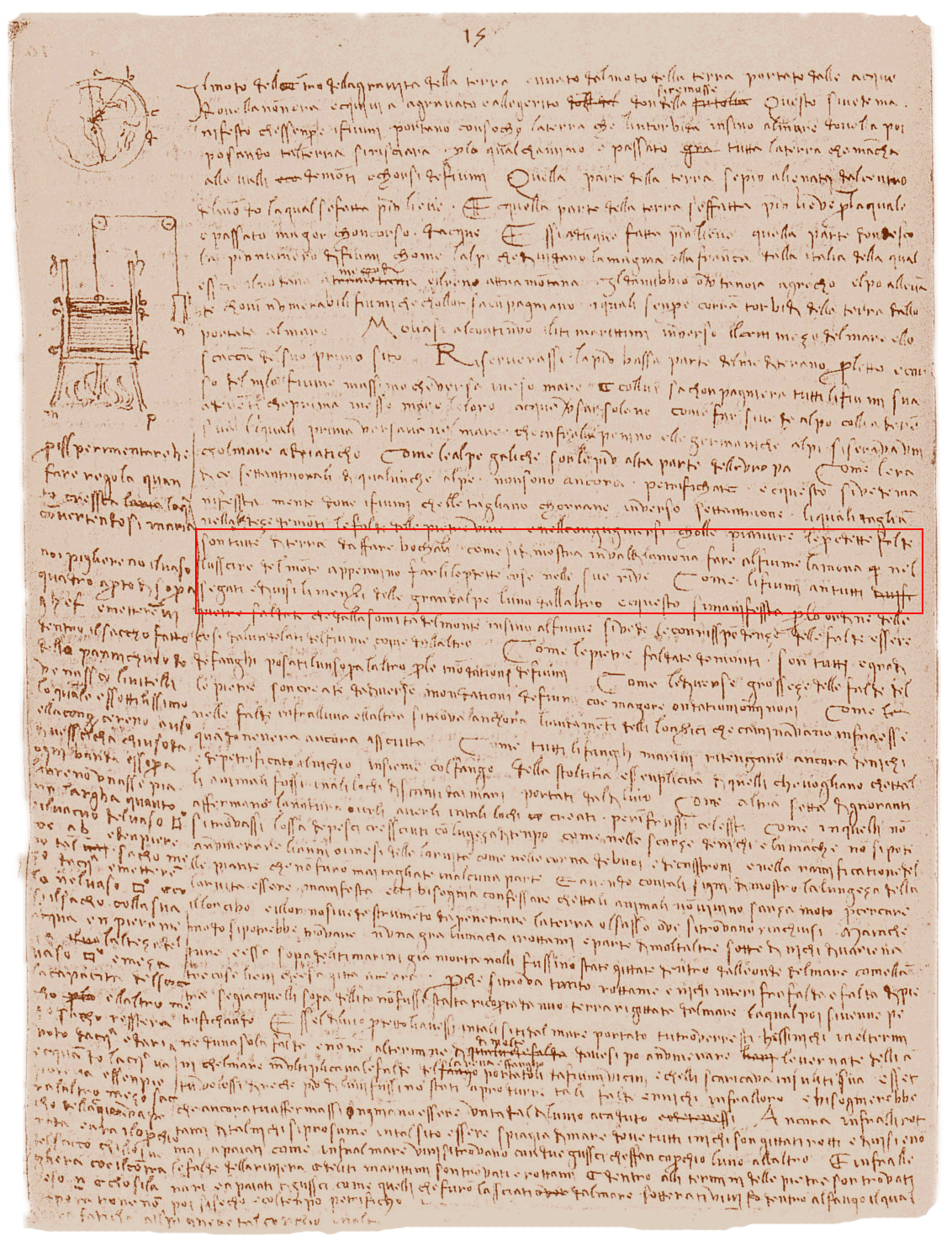

Particolare della pagina 36 recto del Codice Hammer, appunti con disegno, 30 x 22 cm.

(Le falde del tufo, o ver creta da vasi, quando) Li suoli, o ver

falde delle pietre, non passano troppo sotto le radici de' monti,

ch'elle (son a) sono di terra (piena da) da far vasi, piena di nichi; e

ancora (va) queste vanno poco sotto, che si trova la terra comune, come

si vede ne' fiumi, che scorran la Marca e la Romagna, usciti delli

minti Appennini, e...

|

| Un

altro riferimento alla

Romagna è presente nel brano successive, il 10 recto, in cui è

ricordato il paesaggio argilloso, percorso da calanchi, caratteristico

della Val Lamone e si accenna alla produzione faentina di ceramiche o,

per meglio dire, di "boccali". Infine, se si confronta il brano 36

recto con i precedenti, ci si

avvede di come Leonardo possedesse già il concetto di stratigrafia e

potesse riconoscere bene tre unità rocciose: le formazioni Marnoso -

arenacee e Gessoso - solfifere, le argille azzurre e le terre

alluvionali pedemontane, che egli nomina, rispettivamente, "falde dalle

pietre vive", "azzurrigno terren di mare" e "terra comune". Accanto al

brano finale 36 recto, a corredo visivo dell'annotazione, Leonardo

traccia uno schizzo stratigrafico. |

|

Dal libro:

"Geositi testimonianze del tempo"

a cura di Giancarlo Poli

|

|

Leonardo cita espressamente la Valle del Lamone descrivendone le rocce: "le

radici settentrionali di qualunque alpe non sono ancora petrificate; e

questo si vede manifestamente dove i fiumi, che le tagliano, corrano

inverso settentrione, li quali taglian, corrano inverso settentrione,

li quali taglian nell'altezza de' monti le falde delle pietre vive, e

nel congiungersi colle pianure, le predette falde son tutte di terra da

fare boccali, come si dimostrano, in Val Lamona, fare al fiume Lamona

nell'uscire del monte Appennino, far lì le predette cose sulle

sue rive". [codice Gates ex Leicester, ex Hammer 10A, 10r].

Non

si limitò a questi commenti: negli stessi anni, mentre completava la

grande tavola di "Sant'Anna, la Madonna e il Bambino con l'agnello",

esposta ora nella Grande Galerie al Louvre, vi illustra, nel Basamento

su cui poggiano i piedi del mirabile gruppo, un particolare degli

strati arenacei e marmorei di questa formazione, scandendo fino nei più

minimi dettagli le lamine ondulate, di spessore inferiore al mm, simili

a quelle formate da una corrente su un fondale sabbioso marino.

|

A sinistra, S. Anna, la Madonna e il Bambino con l'agnello, esposto nella Grande Galerie del Louvre, Parigi. Sopra,

particolare. Finissime lamine ondulate (increspaturebdi fondo e piccole

dune, che si formano sui fondali sabbiosi marini e sulla sabbia dei

deserti), isegnate nello strato marron su cui poggia il piede della

Vergine. Al di sotto si distingue uno strato grigio omogeneo. Questa

alternanza marron-grigio (arenaria-marna) ripetuta per migliaia di

volte caratterizza la formazione marnoso-arenacea nell'Appennino

romagnolo e umbro. A sinistra in basso firma di Leonardo da Vinci.

|

|

|

SANT’ANNA, LA MADONNA E IL BAMBINO CON L’AGNELLO (1510 circa)

Leonardo da Vinci (1452-1519) Museo del Louvre – Parigi. Olio su tavola cm. 168 x 130

Il dipinto rappresenta sicuramente uno dei vertici dell’arte di

Leonardo e di tutta la pittura del Rinascimento. La composizione è

basata sul groviglio costituito dalle tre figure, Sant’Anna, la Vergine

e il Bambino, che formano una sorta di struttura a piramide, un’idea

che avrà larga fortuna fra gli artisti contemporanei: si vedano, ad

esempio, certi dipinti di Raffaello o di Andrea del Sarto. La Madonna,

seduta in grembo alla madre, si piega violentemente in avanti per

staccare il piccolo Gesù dall’agnellino (animale immolatile) al quale

si era avvinghiato. Il tenero animale rappresenta notoriamente il

simbolo della Passione di Cristo; la scena simboleggia dunque la

consapevolezza di Gesù nell’andare incontro al suo destino. La Vergine

vuole trattenere il figlio per impedire che questo destino si

compia. Ma Sant’Anna, che simboleggia la madre Chiesa, trattiene

a sua volta la Vergine poiché desidera che si avveri il sacrificio di

Cristo per l’umanità. Nonostante la compattezza della struttura

piramidale il gruppo delle tre figure e dell’animaletto è

caratterizzato da un forte dinamismo.

La

Vergine che si protende fortemente verso destra allungando gli arti

conferisce un movimento rotatorio a tutta l’immagine. Anche il

paesaggio nello sfondo, con le montagne aguzze avvolte nelle brume, i

corsi d’acqua in lontananza, le rocce che sembrano sprofondare sotto i

piedi delle donne nel primo piano contribuiscono a creare un effetto di

inabilità e di continua oscillazione. Siamo negli anni 1510-1513,

periodo durante il quale Leonardo era interessato alla rappresentazione

del movimento delle figure nello spazio atmosferico.

Il quadro si

trovava nel 1517 nello studio di Leonardo presso il castello di Cloux

(oggi Clos-Lucé) nei pressi di Amboise. Fu successivamente riportato in

Italia da Francesco Melzi, il più fedele allievo dell’artista, insieme

a molti altri dipinti, disegni e manoscritti appartenenti all’eredità

leonardesca. Dopo un periodo di oblio il quadro fu ritrovato e

riconosciuto nel 1629 a Casale Monferrato dal Cardinale Richelieu, che

lo donò nel 1636 a Luigi XIII. Dalle Collezioni reali francesi è quindi

passato al Louvre.

|

|

La storia del Codice Leicester - Hammer ora Gates

Il Codice Leicester (1505-1510) è uno dei quaderni di appunti

composto da Leonardo Da Vinci nel quale l’autore ha trascritto le sue

osservazioni ed i suoi studi, supportandoli con disegni. Il manoscritto

è costituito da 18 carte doppie, cioè 36 fogli (dimensioni: cm 27 x 20)

con recto e verso. Sono stati compilati riempiendo un foglio doppio

dietro l’altro ed inserendolo ogni volta nei precedenti. E’ esemplare

per conoscere il metodo di compilazione usato da Leonardo: è infatti

una raccolta di appunti non organizzati in modo sistematico e

definitivo e reintegrati via via con osservazioni, nuove considerazioni

ed esperimenti. Ci sono sottolineature, aggiunte, cancellature

improvvise che evidenziano l’immediatezza della composizione ed un

procedere per enunciati ed interrogativi.

Il tema principale è l’acqua con appunti e disegni di vortici e

correnti, osservazioni di idrostatica, idrodinamica ed ingegneria

idraulica, ma non mancano studi e riflessioni sull’illuminazione del

sole, della terra e della luna. Insieme alle intuizioni più originali,

come quella sul lumen cinereum della luna, dal codice emergono anche

gli errori che Leonardo ereditò dalla tradizione: per esempio riteneva

che le maree siano dovute al fatto che l’acqua viene “bevuta” dal fondo

del mare. Il tutto è composto con scrittura speculare a quella comune,

scrive infatti da destra verso sinistra; questo sembra sia dovuto ad

una questione ottica istintiva, assai frequente nei bambini, che in

Leonardo non viene corretta in giovane età, anche se molti hanno voluto

intravedervi più affascinanti intenti di segretezza.

Il manoscritto fu rinvenuto a Roma nel 1690 dal pittore Giuseppe Grezzi

in un vecchio baule. Grezzi tenne il manoscritto fino al 1717, quando

un inglese Thomas Coke di Leicester lo comprò.

Il Codice rimase nella sua casa fino a quando un uomo d’affari

americano, Armand Hammer, lo comprò nel 1980 nominandolo Hammer Code.

Nel 1994 Bill Gates, presidente della Microsoft, lo acquistò per 30 milioni di dollari, rinominandolo Leicester Code.

Da quando è stato acquistato da Gates il manoscritto è stato esposto

nei musei di Venezia, Milano, Roma, Parigi, New York ed ora è a

Seattle.

Dopo il suo giro, il Codice farà ritorno a Gates Museum, dove una

cripta opportunamente progettata e climatizzata lo ospiterà. Qui il

Codice nell’oscurità completa trascorrerà la maggior parte del suo

tempo quando Gates desidererà vederlo lo farà solo per brevi periodi ed

in condizioni di luce regolata.

(Fonte: http://www.omniarte.it/)

|

Codice Hammer, foglio 10 recto, 30 x 22 cm.

"Come le radici settentrionali di qualunche alpe non sono ancora

petrificate; e questo si vede manifesta mente dove i fiumi, che le

tagliano, corrono inverso settrantrione, li quali taglian nell'altezze

de' monti le falde delle pietre vive; e, nel congiungersi colle

pianure, le predette falde son tutte di terra da fare boccali, come si

dimostra, in Val di Lamona, fare al fiume Lamona (q) nell'uscire del

monte Appennino, far lì le predette cose nelle sue rive".

|

|